風一吹就會痛,甚至痛到不能走路,痛風是發作起來會讓人受不了的問題。很多人會以為是吃了太多普林(purine)造成,像是魚肉、菇類和豆類,所以患有痛風的人通常都不太敢吃這樣的食物。不過,是真的不能吃豆類嗎?真的是這些菇類、豆類造成的嗎?還是有其他原因呢?《優活健康網》特選此篇,解謎痛風原因。

鹽是每天都會用到的基本調味料,但若保存不當不僅容易受潮結塊,還可能吸附異味,讓烹調變得麻煩。掌握正確的保存方式,就能讓鹽長期保持乾爽、好使用。《優活健康網》特選此篇,提供民眾正確及錯誤的鹽巴保存方式,以及鹽結塊時可用乾炒法及微波爐處理,讓鹽巴減少濕氣。

一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪,最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質,包含常見的鐵氟龍PTFE,因其碳氟鍵結構極為穩定,被稱為「永久化學物質」,一旦進入人體會在血液和肝臟中累積,半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。

每個人都喜歡一口潔白好牙,卻不一定知道如何選擇適合自己的牙膏,以及掌握正確刷牙方式。市面上的牙膏品項多元,許多美白牙膏、含氟牙膏、敏感性牙膏等,到底該如何挑選呢?食藥署提醒,先搞懂常見4款牙膏的功效再購買,並掌握正確的口腔保健知識和刷牙習慣4大重點,才是保持一口健康好牙的關鍵!

近期關注選舉、追世足賽,民眾少不了緊盯螢幕。眼睛長時間、近距離接觸3C產品,容易導致疲勞、乾澀、血絲,以及視神經、血管易生病變,嚴重的話恐致失明。日常除了適時讓眼睛休息,吃對食物,更能補充護眼營養素,用食療護眼。營養師提供「最強護眼食物」清單,讓民眾作為日常飲食參考。

「我真的不是偷懶,我一早起來就頭昏腦脹、渾身都痛,感到好疲倦。」明明這裡痛、那裡痛,痛到生不如死,連拿起梳子梳頭髮、爬一層樓梯,都沒有力氣,大腦有如一團迷霧,記憶力、專注力都不好,但不管是做抽血、影像檢查,都找不出東痛西痛的原因,常常被誤會是無病呻吟、沒病裝病想偷懶,這幾乎是所有纖維肌痛症病友經常面臨的困境。

4樓M413a展區 打造精準大健康主題館 身受醫療界、生技產業矚目的台灣醫療科技展,12/1-12/4 南港展覽館一館辦理。長期深耕醫學檢驗領域,深獲產業、醫界好評的保吉企業,本年度在4樓精準大健康主題館M413a展區規劃「保吉精準健康生態圈」,呈現完整串聯產業鏈上下游、參與精準健康的服務內容與成果。保吉企業旗下健檢服務品牌「健康吉美」結合「吉蔚精準檢驗」,於展期間提供每日限量50名身體組成...

年輕時籃球場上跑跳衝撞,使得57歲的吳先生近年飽受膝關節提早退化所苦,不僅日常活動疼痛不適;就連停好車、離開駕駛座,都還得先「暖身」一陣子,等膝蓋解「凍」,才能邁開步伐,生活品質大受影響!所幸,去年他接受「自體軟骨細胞層片移植」治療,成功讓膝關節活動度重新解「鎖」;不但再度邁入健身房,他也打算趁著國境解封,重拾旅遊各國的退休生活。 義大醫院院長杜元坤指出,「自體軟骨細胞層片移植」可用於外傷性...

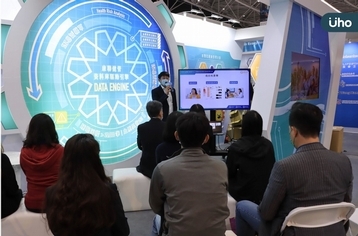

在精準醫療的時代,透過個人化健康檢查的疾病預防,加上大數據分析的健康風險控管,是現代醫療發展的大勢所趨。康聯集團透過旗下康聯生醫發展新一代健康管理平台,以數據為核心推出個人化智慧健康之應用,期望透過新科技,帶給民眾更好的健康管理利器。 以往在疾病預防的觀念上,都是聯想到健康檢查,而「數位健康」在個人化的健康管理上為何扮演如此重要角色?康聯生醫科技股份有限公司董事長林群倫表示,民眾以往都是有了...

「123國際身心障礙者日」前夕,獲台灣第一屆多元共融願景獎最具影響力企業的台灣拜耳,及旗下消費保健品牌拜維佳,攜手台北101,舉辦「最高」公益桌球賽,邀請年度代言人江宏傑及兩位帕拉林匹克運動會桌球選手田曉雯、林姿妤,與台北101租戶夥伴切磋球技。透過實質行動共同響應國際身心障礙者日,期盼藉此提升大眾對於身心障礙者職場權益的關注度,並為人們提供最強大的營養後盾。 台灣拜耳總裁楊玉蘭:理解彼此隱...

過去異位性皮膚炎沒有很好的治療藥物,於急性期多使用類固醇,多數病患擔心其副作用會影響外觀,經常因此中斷治療,而令疾病惡性循環,發作一次比一次更嚴重。 擔心副作用中斷治療,小心反覆發作病況更嚴重 一名30歲上班女性,從小受過敏性疾病所苦,不只有氣喘、鼻炎,異位性皮膚炎症狀更是嚴重。近期在求診高雄榮總皮膚科時,皮膚炎狀況十分嚴重,連手臂可見之處,都搔抓成流湯流血樣貌,細問下得知這狀況經過多...

生技年度重頭戲「2022台灣醫療科技展」今(1日)盛大登場,宣捷幹細胞生技公司特別聚焦在「細胞治療」、「免疫治療」、「再生醫學」及「抗衰老」四大主題,向民眾展現最新的醫療成果。 預防「早產兒支氣管肺發育不全症」藥物獲美國罕見兒科疾病認定及孤兒藥資格 宣捷今年展出多元細胞治療產品進入醫療市場,董事長宣昶有今表示,用來預防「早產兒支氣管肺發育不全症」(BPD)的異體間質幹細胞UMC119-...

世界盃足球賽正熱火朝天的進行中,看世足賽,少不了零嘴助興!坐上沙發、打開電視、準備好零食飲料,邊看邊吃是許多人下班後的樂趣,但就怕不知不覺吃進太多熱量,打破減肥計畫。營養師建議,其實只要搭配得宜,就算是吃巧克力、爆米花,也可以解嘴饞又吃不胖。