新冠確診人數飆升,確診者輕症居家照護時喉嚨痛、沒食慾,又有咳嗽等不適症,但除了吃藥,也擔心營養攝取不足怎麼辦?家醫科醫師建議,夏天到了天氣轉熱,其實「吃冰」可提升食慾,也提供以下輕症居家自我照護撇步。

#新冠肺炎

新冠確診人數連日破萬,台灣中藥「清冠一號」供不應求,未確診民眾也紛紛搶購囤貨,但中醫師提醒「清冠一號」藥性偏涼,不適合作為保健用途,若腸胃較敏感,服用清冠一號後可能會腹瀉,建議搭配溫補食材來中和藥性;此外,確診康復後可能出現疲勞、嗜睡等「長新冠」症狀,可以適量高麗蔘進行日常體質的食療調理。

文章更新時間:6月16日上午11:00,新增15日放寬居家檢疫新制。本土疫情迅速延燒,中央流行疫情指揮中心宣布自5月17日起,密切接觸者居家隔離,若打滿3劑疫苗改為「0+7」、沒打滿「3+4」。但為了避免民眾混淆,究竟居家檢疫、居家隔離、居家照護分別是什麼?對象、天數及防疫措施該如何區分?又要注意什麼呢?《優活健康網》幫您更新1張圖解答!

家中孩子確診了,該怎台灣邁入疫情流行高峰,確診數不斷攀升,不少孩童也因此染疫,雖然小孩確診症狀多半是輕症,但多數醫護仍建議,兒童確診新冠肺炎後,家長於居家照護期間仍應積極觀察病況發展、記錄每日身體狀況。具體究竟該怎麼做?孩童又有哪些主要症狀?《優活健康網》特別整理讓您一次看。麼照顧?症狀、觀察指標、處理方式一次看。

密切接觸者打完第3劑可免隔離了!中央流行疫情指揮中心宣布今日(17日)起,放寬「確診個案同住家人」居家隔離政策。但眼看疫情正邁向高峰,目前政策採「以篩代隔」方式,感染科醫師也點出,快篩數量問題恐需擔心⋯

5月18日開始,65歲以上長輩快篩陽性,並經醫師評估後通報確診,即可給予口服抗病毒藥物治療。但長輩常常覺得好複雜,搞不清楚該怎麼做?《優活健康網》整理以下看診領藥流程,讓您及親友一看就懂。

台灣正處於新冠肺炎變異株Omicron大流行期間,網路資訊雜亂,民眾不免心生徬徨,心中有許多疑問期待專家能解答。為此,《優活健康網》特別邀請台北市聯合醫院中興院區整合醫學專科醫師姜冠宇,他同時也是COVID-19專責病房的第一線醫師,來替大家解答疫情關鍵問題。以下是訪談摘要:

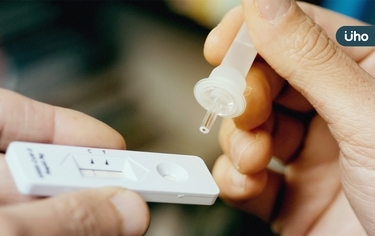

唾液快篩開賣!為提供大眾更多快篩選擇,並舒緩大量快篩需求問題,衛生福利部宣布,開放2歲以上使用唾液快篩,讓許多害怕「戳鼻子」的民眾躍躍欲試。醫師也特別提醒民眾,唾液快篩前若沒注意到2件事,也會影響檢測結果。到底唾液快篩是什麼?檢測步驟怎麼做?與鼻腔快篩哪個準確度高?《優活健康網》為您整理使用前必知5大QA,操作圖解一看就懂。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu