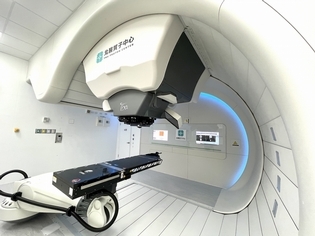

癌症治療邁向全新紀元。全臺首座亦是全球少見的全地下化質子中心「北醫質子中心」經過試營運,9月正式投入臨床治療。北醫質子中心啟用國內第一部超導型質子機,目前已為11位病人完成治療,56歲王先生肺癌轉移腦部,先前治療副作用讓他備受煎熬、虛弱無力,經以質子治療後,腫瘤獲得控制,還能恢復游泳、晨跑的習慣,展現質子治療「精準、副作用低」的特色,不僅讓病人活得久,而且要活得好。 臺北醫學大學附設醫院院長暨北醫質子中心主任邱仲峯表示,臺灣粒子治療近年來蓬勃發展,質子中心與重粒子中心接續成立,未來可能有9家醫院擁有粒子治療,密度為全世界最高。為此,臺北醫學大學附設醫院與台灣放射腫瘤學會今(17)日舉辦「第一屆台灣粒子治療國際高峰會議」,邀請國內外知名粒子治療專家及學者進行分享,期盼提升臺灣在專業粒子治療的深度與廣度,與世界接軌。 同時,歷經10年籌建的北醫質子中心今日宣告正式投入臨床治療,此為首座座落於大台北都會區的質子中心,匯集臺北醫學大學醫療體系的跨體系量能,試營運迄今完成11位病人的治療,部位涵蓋腦部、頭頸部、骨盆腔、胸腹部。病人接受質子治療後,傳統放射治療常見的副作用如口腔黏膜炎、腸道發炎等都已相當少見,多數病人當天治療完仍可繼續上班上學,如常生活。 雙和醫院放射腫瘤科教授暨北醫質子中心副主任蔡若婷表示,北醫質子中心採用的超導型質子治療機,體積是傳統機型的1/5,所需面積從足球場縮小到網球場,讓質子系統得以首度成功建置於都會區,由於質子治療並非單次療程,病人需要連續多次到院治療,建置於都會區可大幅提高就醫的可近性,無需長途往返。另外,北醫質子中心緊鄰學校、醫院及住家,採用安全係數最高的全地下化建築,在防輻射、防地震及防洪上都採用最高標準,並通過主管機關層層管控,建設過程極具挑戰性。 蔡若婷主任指出,質子治療最大特色就是「精準、副作用低」,宛如深水炸彈般,將放射線劑量精準集中在腫瘤部位,高劑量消滅腫瘤,且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害。此外,北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束(Pencil Beam)強度調控與3D影像導航(Cone-beam CT)等最新功能,猶如先進戰機頭盔配合導引飛彈般,「看哪裡、打哪裡」,有效減少治療副作用並提升病人的生活品質,治療後可以正常的生活。 北醫附設醫院放射腫瘤科主任暨北醫質子中心副主任李欣倫表示,質子中心迄今為11位病人完成質子治療,其中56歲王先生肺癌轉移至腦部,發現5顆腫瘤,經以放射治療後約兩個月,腫瘤得到有效的控制,但王先生出現落髮且體重減輕、非常虛弱,後續追蹤時發現腦腫瘤再發,也讓王先生相當沮喪。 在家人鼓勵下,王先生重回診間,李欣倫主任指出,經醫療團隊評估,再發的該顆腫瘤靠近左上顱頂,此種部位的腫瘤非常適合接受質子治療,由於質子具有物理上布拉格峰的劑量優勢,可以讓腫瘤後方的正常腦組織得到最大的保護,對於復發再治療的病人,更多了一線生機。 因此,王先生首度接受質子治療,15次治療後,腦部腫瘤明顯獲得控制,先前治療時的副作用如體重下降、虛弱掉髮都沒有出現,療程結束後,王先生恢復運動習慣,每天游泳、晨跑,走兩小時的路也不會累,不僅維持正常的生活品質,也重展開朗笑顏。 萬芳醫院放射腫瘤科主任暨北醫質子中心副主任趙興隆表示,質子治療是放射治療的最新趨勢,最適合質子的癌症是兒科腫瘤、頭頸部及鼻咽腫瘤、攝護腺癌、骨盆腔癌復發等,目前也愈來愈多乳癌(尤其左乳)、縱隔腔癌及肝癌病人接受質子治療。根據國際文獻,相較傳統放射治療,質子治療對於腦部、脊椎、兒童癌症等特殊腫瘤治療,有較少的副作用及更多的應用空間。 邱仲峯院長指出,截至2021年底,全球共有99家質子治療中心投入臨床服務,近25萬人接受質子治療。基於資源共享的理念,北醫質子中心將與國內醫療院所展開策略聯盟,建構質子治療共享平台,轉介適合的病人至北醫接受質子治療。有鑑於亞洲許多地區的質子治療中心仍在規劃甚至處於萌芽階段,北醫質子中心未來也將透過臨床經驗的累積,期盼成為印太區訓練中心,讓世界看見台灣。

#癌症治療

(優活健康網編輯部/綜合整理)傳統治療腫瘤的重點,在於先診斷出癌症的類型,然後再開出治療或處置患者的方法。依照癌症的類型、病情的進展以及患者的身體狀況,有幾個不同的治療方案可以選擇。手術、化療及放療是主要的三大療法,目前還有一些其他的腫瘤療法被使用,也有其他更多的療法尚在研發中。腫瘤整合療法的需求研究清楚顯示,美國民眾對癌症整合療法有強烈的渴望。為什麼會如此?原因之一,是人們對另類療法和整體療法的接受度越來越高。這是因為有越來越多的研究證實,自然療法與整體療法的確有療效,其中還包括受到歐洲與亞洲傳統醫學的影響。原因之二,是許多美國人自己或親友有罹癌經驗。美國民眾已意識到癌症影響的不只是身體,還包括許多層面。一如研究人員的紀錄所指出的:「⋯⋯癌症及其治療所影響的不只是生理上的健康與安適,也影響到個人生活的每一個面向,包括心理的、社會的、經濟的以及生活上的健康與機能。」兒童與成人癌症存活者的臨床醫師羅蘭對於腫瘤傳統療法帶來的副作用,提出以下看法:其中有些副作用(例如掉髮、噁心、嘔吐)在治療結束後很快就會消失,有些副作用(例如疲乏、性功能障礙及記憶力問題)可能會持續一段長時間,有些情況(例如淋巴水腫及疼痛症狀)則會變成慢性問題。此外,還有另一組副作用,可能在治療結束後數月或數年才會出現(心功能障礙、骨質疏鬆、糖尿病),而最令人擔心的是,癌症復發或是繼發性癌症。癌症患者的這些擔心,可能有助於理解他們為什麼想要最好的整合療法,來幫他們預防、對抗及處理這一長串的嚴重副作用。國際癌症支持性照護學會(Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC)的官方期刊,刊登了對166名長期癌症存活者所做的研究摘要,發現這些人使用輔助療法(另類療法和整體療法)的常見理由是「減輕壓力(28%)、治療或預防癌症復發(21%)、減輕癌症相關症狀(18%),以及處理另一種疾病(18%)。重點在於:另類療法和整體療法能否完成這個任務?我們認為臨床經驗和研究紀錄都證明,對許多人來說,答案是正面的!癌症整合療法,主要著重於以下四個方面:1) 支持:有好底子才能挺下去/我們遇到的癌症患者大都已開始接受常規的癌症治療,或者已經接受傳統的癌症照護。在某些情況下,他們已經接受過治療,同時也在尋找方法提高復原機率,好讓身體處於最好的狀態,並降低復發風險。癌症整合療法提供的,主要是自然無毒的療法,重點放在支持患者度過目前正在接受的癌症治療。其中可能包括以身體系統為目標的多種介入治療:‧ 對抗化療或放療引起的疲勞副作用‧ 幫助身體組織從手術中痊癒‧ 減輕焦慮和抑鬱‧ 改善消化問題,例如噁心、嘔吐、腹瀉及便祕‧ 緩解關節和肌肉疼痛‧ 加強免疫力以支持後續的癌症治療和防治感染‧ 減少熱潮紅以及使用荷爾蒙阻斷療法引起的其他症狀‧ 防止肝臟、心臟等體內器官受損的調養方案‧ 治療皮膚灼傷和起疹子‧ 維持健康的體重和脂肪比例(兩者不管太高或太低都有問題)2) 強化:以更天然的方法來提高抗癌效果/癌症整合療法的一個重要目標,是提高患者正在接受的抗癌治療效果。使用自然力和更天然的方法直接或間接殺死癌細胞的效果,在傳統腫瘤學是一個長期被忽視的領域,大部分的腫瘤科醫師尚未意識到有這些類型的自然力或方法存在。比如說,已發表的研究報告顯示,高劑量維生素C靜脈注射可以改善癌患的生活品質,還能延長壽命。人體試驗也已顯示,包括蕈菇類萃取物在內的若干營養補充劑,可以減輕化療和放療的副作用,以及促進免疫細胞的活性來對抗癌症。3) 排毒與淨化:療程中及療程前後都要做的事/化療和放療之類的常規治療會產生大量的代謝廢物,比較容易有頭痛、疲乏、皮疹、消化不良、記憶力變差、注意力不集中、關節和肌肉疼痛以及其他可能的症狀。常規醫療在這些治療類型進行期間及治療結束後,對解決排毒的問題幾乎無能為力。整合療法的醫師清楚意識到排毒和淨化的重要性,包括讓患者感覺更舒服、減少副作用的產生,以及更健康的免疫系統。最理想的情況,是在化療和放療開始之前就先開始進行排毒淨化,而且治療期間仍維持某種程度的排毒,尤其治療之後的排毒更是重要。4) 最適化:找出個人防癌抗癌的最佳方案/就整合療法來說,一旦癌症患者接受常規治療之後,要做的工作更多。這個時候正是一個好時機,可以試著深入了解並找出一個人最初罹癌的根本原因。常規療法與整合醫療,在理念和治療手段上有種種不同。不可諱言的,傳統醫療在癌症的診斷和治療方面的確扮演了重要的角色,但是我們認為這種醫療並不完整。如果欠缺整合療法的任何一環,對那些因為癌症而痛苦惶惑的人來說是不道德的。在防治癌症方面,整合醫療把每個人都視為一個完整的個體,而且所使用的療法涵蓋面更廣。整合療法的醫師所追求的是「治本」,也就是治療疾病的根本原因。不管是癌症的治療或預防,這一點都非常重要。(本文作者/馬克.史坦格勒、保羅.安德森)(本文摘自/超效抗癌:40年臨床經驗證實有效提升生活品質、延長壽命的關鍵輔助治療/三采文化)

(優活健康網新聞部/綜合報導)癌症治療的過程,營養問題及突發性疼痛等,都是病友及家屬在照護上的極大困擾之一,不只嚴重影響生活品質,更常導致療程中斷預後不佳情形。因此台灣癌症基金會、高雄醫學大學附設中和紀念醫院,為幫助癌友及家屬掌握抗癌成功的關鍵,邀請您立即報名「疼息照護.食在健康 - 戰勝癌症講座」,聽專家告訴您,如何運用技巧攝取充足營養、以及建立有效解決疼痛的觀念,以減緩副作用造成的影響,正確幫助癌友與家屬具備自我照護能力,以輕易邁向康復,打造抗癌生活新品質。內容課程一:營養是抗癌的關鍵因素!課程二:不讓疼痛問題絆住癌症治療!課程三:沒有胃口時我該吃什麼?課程四:抗癌心路歷程分享時間:2017年7月1日(六) 上午9:00至12:00(08:30開始報到)地點:高醫附醫啟川六樓第二講堂(高雄市三民區自由一路100號)講師:高醫附醫血液腫瘤內科 蕭惠樺主治醫師 台灣癌症基金會 鄭欣宜營養師 台灣癌症基金會第七屆抗癌鬥士 何清全洽詢:高醫附醫 王社工 (07)3121101分機5251、5254 台灣癌症基金會 蔡專員(02)8787-9907分機217

(優活健康網記者徐平/綜合報導)體重維持「癌」注意!台灣大腸直腸醫學會針對全台320位癌友進行最新癌症治療營養認知現況進行調查發現,近9成(86.9%)罹癌患者在治療過程中體重下降,78.1%的患者體重下降超過5公斤。治療過程中,近8成76.9(%)罹癌患者會擔心「體重下降」,且每5人就有一位病患擔心因為體重下降而「無法持續治療」,但僅19.4%罹癌患者會「每天」紀錄體重。加強營養補充 維持體重 「癌」注意國人前5大癌症發生率的大腸癌、肺癌、頭頸癌的癌友,在治療期間體重下降情況最為顯著。大腸癌近年為台灣癌症發生率第一名,罹癌率升高,令人擔憂,台大醫院大腸直腸外科主任暨台灣大腸直腸醫學會理事長梁金銅表示,大腸癌第三期後的病人體重下降狀況明顯,手術後若病患營養狀況差,則無法持續化療或其他治療,因此加強營養補充是非常重要的一環。依據最新調查結果觀察,超過8成的頭頸癌病人體重下降超過5公斤以上,下降10公斤以上的佔31.6%。台灣大學醫學院耳鼻喉科暨腫瘤醫學部主治醫師婁培人表示,頭頸癌癌友因腫瘤的位置通常無法正常進食,導致營養不良、體重下降,腫瘤越大影響程度就越大,若以下咽癌為例,高達8成以上的病人就診時都已是第3-4期,所以都會有慢性的體重下降程度。及早採取「3吃1記」 協助癌症治療北榮民總醫院胸腔部一般胸腔科主任暨台灣肺癌學會理事長陳育民指出,即使癌症治療照顧進步,仍有約3成的第二至四期肺癌惡化或正在接受化療及放療的病人,體重下降狀況明顯,如這次調查發現的,有42.2%的肺癌病人體重下降超過10公斤,營養不良對於治療及身體的恢復會有很大的影響。透過問卷調查的結果,台灣大腸直腸醫學會建議可與癌症患者透過營養攝取口訣「3吃1記」來協助溝通癌症治療期間營養的重要性,台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示治療期間飲食份量及營養素比例相對重要。1) 吃夠量-加強早餐份量、以少量多餐或點心方式搭配。已有體重減輕情況時,建議調高蛋白質、熱量的比例,避免過於油膩或高脂肪的食物,容易降低飢餓並減少食慾而不利於營養素攝取。2) 吃正確-搭配正確的營養補給品可協助癌友支撐體力。根據臨床實證,癌友每天食用含有2克魚油EPA營養補給品,可減少體內發炎反應。因此,可選用配方中有足量蛋白質、熱量及魚油EPA的營養補給品,幫助避免體重下降狀況並維持體重。3) 吃新鮮-攝取新鮮的肉類、魚類及當令蔬果和天然食材。4) 記錄體重-體重是癌症治療的重要指標,建議癌友養成每天量體重並記錄的習慣,如果體重一個月內下降5%就有要所警覺,營養素需立即介入。

(優活健康網新聞部/綜合報導)癌症為體內細胞不正常的增生所引起, 此分裂快速的細胞,需要用特殊的方式治療,導致過程可能會有諸多不適,包括噁心、嘔吐、食慾不振及體重減輕等症狀,到底化療藥的神奇之處在哪裡呢?患者們可以如何去減少這些治療副作用?對此,馬偕醫院特邀血液腫瘤科陳功深醫師主講「癌症治療介紹」,分享化學治療與標靶治療的相關概念及照護方式,現場還有營養師教導大家正確的飲食觀念,歡迎病友及家屬們踴躍參加。名稱:癌症治療介紹與營養照護時間:3月21日(六)下午9:50~12:00地點:馬偕紀念醫院台北院區福音樓九樓第二講堂(台北市中山區中山北路二段92號)洽詢:02-2543-3535 轉3475 顏社工

(優活健康網新聞部/綜合報導)全台瘋菇!你跟進了嗎?近期隨著便利商店推出集點送菇菇筆,立刻掀起一股菇菇旋風!但你知道嗎,菇菇不但可以拿來玩遊戲,甚至還可能成為癌症治療的關鍵?優活健康網目前正在舉辦「優活調查局-巴西蘑菇『治』癌?『致』癌?」活動,回答巴西蘑菇相關問題,就有機會得到大獎!巴西蘑菇到底是什麼呢?彰化基督教血液腫瘤科醫師張正雄說明,巴西蘑菇最早被發現在巴西聖保羅市郊皮耶達提高地,日本人稱之為姬松茸。1960年代美國賓州大學辛登博士及蘭巴特研究所蘭巴特博士的免疫學調查研究結果,揭露了皮耶達提地區長壽健康的秘密。醫界與學界對巴西蘑菇的研究也時有發表,在美、日各地激起一股巴西蘑菇保健風潮,而日本每年大概生產100-300噸,其中大概有30-50萬人當成養生食品。事實上,每種蕈類多多少少都含有多醣體類的物質存在,且種類與結構也都多不相同。巴西蘑菇較特殊的成分就是在於含有獨特且豐富的巴西蘑菇高分子多醣體,它的組成經過研究發現至少包括α-D-葡聚糖、β-D-葡聚糖、β-半乳糖葡聚糖、β-(1-6)-D-葡聚糖蛋白質複合體、木糖葡聚糖等分子結構不同的高分子多醣體,分子量皆在10,000Dalton以上。經過去的研究顯示,高分子多醣體可誘發許多生理反應,可能可以調節生理機能。你還不認識巴西蘑菇嗎?即日起至5月15日到優活健康網網站,參加「優活調查局-巴西蘑菇『治』癌?『致』癌?」活動,看提示回答問題,還有機會抽大獎! 活動網址http://www.uho.com.tw/event/201303/index.asp

(優活健康網新聞部/綜合報導)癌症是現代人最主要的死亡威脅,而放射線治療是對抗癌症的主要方法之一;約有百分之四十到七十的癌症患者,終其一生會需要放射線治療的介入。臺灣引進最新放射線治療設備向來不落人後,然而五花八門的治療設備,不僅民眾眼花撩亂一頭霧水,連臨床非腫瘤科醫師都容易混淆。成大醫院放射腫瘤部主治醫師薛尉廷表示,事實上直線加速器(Linear accelerator)自1960年代發明以來,至今一直肩負著放射治療的核心要角。在直線加速管中,以高壓電場加速電子,撞擊金屬靶而產生的高能X射線,是放射治療消滅腫瘤的主要武器。薛尉廷說,現代許多令人目眩神迷的治療設備,都是架構在直線加速器的基礎之上,搭配創新的軟硬體周邊附件,以提升應用價值和治療精確度。放射線投與方式或有不同,但治療之射束都是高能量的X射線或電子射線。有了高能量放射線對抗腫瘤細胞,醫師的下一個目標便是增加治療效果以及精確度。所以現代放射治療技術有兩個核心概念,就是強度調控和影像導引。強度調控的目的,在於調整照射範圍內的放射線劑量分布,使其高劑量之包覆體積盡可能吻合腫瘤形狀,進而減少正常組織遭受到非必要照射的劑量。透過強度調控可以提升腫瘤劑量,增加局部控制率;並降低對正常組織的影響,減少副作用或誘發第二癌症。影像導引的導入,則能確保治療位置的精確性,減少外在誤差因素。放射治療的劑量單位為雷得(rad)。一般常見的放射線治療,執行上是以傳統劑量給予標準療程,也就是每日劑量180-200雷得,每週照射五天,為期四至八週,總劑量在4000-8000雷得之間。薛尉廷補充,放射治療設備日新月異,種類繁多。機器往往不是重點,好的醫師和團隊會幫忙尋求最佳解決方案。最新的機器不一定最好,有良好的臨床回饋和充足的醫學驗證才能確保有效及安全的治療。腫瘤治療不是軍備競賽,針對不同臨床困境提供最適切的選擇才是病人之福。

目前癌症之正統治療,包括手術治療、放射治療、化學治療及荷爾蒙治療,加上一部份的癌症免疫療法外,這10年來可說是進展不多。除了較早期癌症有些可以有治癒的希望,大部分的癌症病人不是已轉移,就是再復發。目前醫界雖然努力於改善手術技術,開發新的放射治療機器,以及研發新的藥物,但是目前這些對癌症之治癒幫助仍然有限。輔成醫學(Complementary & Alternative Medicine)是一新進崛起之醫學,又稱為輔佐及替代醫學。與正統醫學合併治療,又稱為整體或統合(Integrated)醫學。以前輔成醫學(CAM)是屬於不同國家民族所沿襲之傳統醫學、或各種民俗療法,他們經過非常長時間之臨床經驗累積,可說是有實驗理論根據及臨床驗證,但仍缺乏大規模之臨床試驗肯定。光田綜合醫院血液腫瘤科 - 柯萬盛醫師表示,在民間它已被應用在許多慢性病,作為輔佐或替代醫療之角色,尤其是癌症治療、慢性疼痛治療及調整免疫力等。美國自西元1992年開始注重CAM之研究,希望透過科學化之整理印證,選取有實證醫學根據的,來彌補正統療法之不足。於是美國國家衛生研究機構(NIH)成立了Office of Alternative Medicine,於西元1997年更進一步擴大成立National Center of Complementary and Alternative Medicine,在當年用在CAM研究花費達212億美元,比其再正統療法上花200億還多。希望藉由此機構之正式成立,能有系統的研究開發CAM,將臨床使用之CAM納入正軌。台灣目前之死亡率,以癌症居首位。其死亡率從當年每10萬人口的80人,增加到今天的200人以上,其長期存活率只有25%,比歐美國家之50%來得甚低,如何降低癌症死亡率及提高癌症治癒率,實在是醫界應該努力之責任。柯萬盛醫師指出,目前提高癌症治癒率之方向,包括早期診斷及治療;引進最先進之癌症治療方法;結合有實證根據之CAM;積極開發分子靶點新藥;開抗腫瘤血管新生藥物;開發及使用可增加抗癌免疫之中草藥等…。目前CAM療法之藥物及保健品,其機轉可能包括以下幾種:(1)誘導癌細胞分化;(2)促進癌細胞凋亡;(3)抑制血管新生;(4)抑制癌症轉移;(5)抑制癌細胞分裂信號傳遞;(6)調控細胞週期分裂;(7)增加放射治療之敏感性;(8)減低化學治療之抗藥性等。目前市面上的生物科技有關癌症的產品很多,病患如何作選擇是很重要的,應該選擇有實證根據之CAM,即臨床應用是否有用,還有其副作用及毒性也是要考慮的因素。柯萬盛醫師說,癌症統合療法可以應用在四類癌症病人:第一類:針對正在治療中之癌症患者,提供CAM來增加化學治療及放射治療的效果,減低治療之副作用及抗藥性的發生。第二類:針對已完成治療之病患,提供治療後的長期追蹤,並依不同之病情提供多分子靶點作用之癌症統合療法及保健品,來延緩再發及延長存活率。第三類:針對經歷各種治療皆無效之癌症病患,在沒有更進一步可用的治療方式之情況下,提供具有分子靶點的CAM治療,來改善生活品質,延緩病情進展,甚至讓腫瘤穩定及縮小。第四類:針對末期癌症患者,提供人道上支持性的統合治療,改善其生活品質。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu