(優活健康網編輯部/綜合整理)腦中風總是來得讓人措手不及。除了有生命危險外,更可怕的是它會造成後遺症,一旦需要用到看護就會造成家人重大的經濟負擔,以往的生活方式也將完全改變。腦中風可分成三種雖然會有「因腦中風而倒下」之類的籠統說法,不過腦中風大致上可分成「腦梗塞」、「腦出血」、「蜘蛛膜下出血」這三種。以往是腦出血的例子占了大多數,但是從1970年代之後,腦梗塞的狀況增加到約六成。所謂的腦梗塞,就是凝固的血塊(血栓)脫落堵住腦部的血管、阻礙血流,使氧氣和營養無法傳送到腦部。如果腦部缺氧過久,腦細胞就會死亡。為了讓因血栓而阻塞的血管恢復暢通,要以投藥的方法讓血栓溶解。在治療藥物方面,目前陸續引進了tPA(組織胞漿素原活化劑)及rt-PA(合成的組織胞漿素原活化劑)等藥效快速的血栓溶解藥。但是,由於tPA和rt-PA等藥物的作用很強,不當使用可能會引起腦出血等危險,因此有使用上的限制。首先,在發病後三個小時內無法開始治療的情形下,就不能使用此藥物。還有,根據患者的病歷或斷層掃描的結果,也有人是無法使用的。想要使用這些藥物,就必須儘早將患者送到醫院。發病後時限只有6小時腦中風倒下時,發病後的4~6小時內的治療是生死關鍵,也被稱為黃金時間。然而,為了避免留下後遺症,必須在更短時間內迅速接受治療,而且還得考量到治療準備及檢查的時間,所以一定要儘快送到醫院。當家人實際發病時,重點於第一時間呼叫救護車,並且送到急救醫院。腦中風的預兆有手腳麻痺、說話突然口齒不清、舉步困難、不自覺流口水等症狀,因此平常多注意症狀的話,就能夠及早發現、及早治療。(本文摘自/日本醫生驚人的健康祕訣/康鑑文化出版)

#失能

(優活健康網記者林奐妤/綜合報導)一名94歲的阿嬤個性活潑,喜愛戶外運動,令人無法想像她曾失能而與輪椅為伍。阿嬤88歲時發生髖骨骨折,開刀治療後隔年竟又再度骨折。進行全面性檢查後,才知道阿嬤與「行動障礙症候群」有關!經過多年來努力配合治療、固定運動,搭配每天定時曬太陽,骨密度T值進步,現在無須再倚靠輪椅和枴杖助行,還可自行參加旅行團。行動障礙症候群 肌少症、退化性關節炎都在列台灣骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍表示,骨骼肌肉疾患被世界衛生組織認定是影響人類健康、失去生產力與增加社會護理成本的重要原因。不過骨質疏鬆卻非骨折的唯一原因,「行動障礙症候群」才是造成骨折的綜合因子。「行動障礙症候群」發生原因與老化、骨質密度與肌肉質量下降有關。除了(1)骨質疏鬆症外,(2)肌少症、(3)退化性關節炎、(4)握力不足、(5)跌倒與(6)肥胖,也都屬於「行動障礙症候群」。根據調查發現,台灣長者9成為「行動障礙症候群」高危險群,男性患病風險為89.8%;女性更高達91.5%,台灣年長者骨質疏鬆、肌少症、關節退化的健康問題日趨嚴重。人類壽命越來越長,面臨失能而帶給家庭以及社會的負擔危機,不僅增加健康照護成本,也增加其他共病死亡的機會。長者增強肌耐力 保持自主生活能力高雄長庚醫院內分泌新陳代謝科主任陳榮福表示,銀髮族需正視「行動障礙症候群」帶來的影響,疾病管理、醫療與營養治療,也應著重全方位預防疾病帶來失能。北歐國家推動年長者肌耐力運動體能訓練多年,強化年長者自主生活能力,也成功預防年長者失能。人口老化嚴重的芬蘭,高達9成以上75歲高齡者具備生活自理能力。養成規律運動習慣,均衡飲食與優質蛋白質攝取,才能免於失能。陳芳萍理事長強調,即使骨質好,如果肌力不足,一樣可能因為骨折而失能。台灣於2018年正式邁入高齡社會,更顯示台灣中老年的失能預防與長期照護的重要。篩檢搭配運動操,有效協助不良於行的患者順利站立與行走;步行困難者找回穩健且持久的步伐,達到全面預防中老年失能。

(優活健康網記者林奐妤/綜合報導)依據衛生福利部105年十大死因統計顯示,腦血管疾病為國人10大死因中第4位,平均約每44分鐘就有1人死於腦中風。陳先生近日半夜睡醒上廁所時覺得下肢有點無力,以為只是工作疲累,繼續回床休息。沒想到早上醒來,連上肢都感到無力,立刻請家人送往醫院,診斷出腦中風。腦中風日常照護 改善6方法衛福部桃園醫院新屋分院職能治療師王峙雄說明,腦中風為一種急症,是腦血管內阻塞或破裂造成腦部功能損傷,導致肢體功能動作障礙,甚至影響認知、語言溝通功能等障礙。也因肢體動作的障礙,間接影響生活品質。然而只要遵從醫師及治療師指導,能夠改善受損的功能。以下提供6點方法,可改善日常生活品質:1)床上翻身/患者發病後幾天,當生命徵象穩定,就可於床上翻身。為了避免褥瘡產生,建議至少每2小時左右執行一次翻身,不讓身體一直壓迫相同部位。2)被動關節活動/中風初期患者肢體大多無力,需進行被動關節活動,避免關節攣縮及僵硬。執行範圍可由身體大關節至小關節,如上肢從肩→肘→腕→手指,下肢從髖→膝→踝→趾,過程需緩和進行,避免過度牽拉受傷。3)動作功能/因大腦神經具可塑性,適時誘發或藉由好手促進壞手的動作,是初期介入的一種手法,如雙手手指交叉抓握進行雙臂抬舉動作,每下又可於肩部水平抬舉時停留15至30秒,共進行20下。4)姿勢平衡/可從靜坐床邊5分鐘開始練習,讓軀幹能保持一段時間的直立,再衍伸練習轉心轉移等動態平衡,如身體向前彎曲拾取地上的沙包。5)自我照顧能力/當患者有一定能力時,家屬或照顧者應避免麻煩或過度保護,需適時讓患者有嘗試操作的機會。如從日常生活的自我進食、穿衣、個人衛生等實際日常生活動作進行;或使用適當輔具,如加粗湯匙柄、洗澡刷、取物夾等,提升自我照顧能力。6)輔具的介入/腦中風個案常需藉由輔具(輪椅、拐杖)來達到最大的生活功能,治療師也會評估患者的能力及需求,給予專業建議。自行復健時 仍須重視安全王峙雄職能治療師提醒,無論患者執行動作為何,一定要以安全為前提,避免因意外導致不必要的傷害。對於復健計畫的治療活動有疑慮時,建議和復健科醫師及治療師討論,將療程達到最大的功效。

(優活健康網記者林奐妤/綜合報導)住安養院的楊女士,2年前因中風失能,須長期置放導尿管協助排尿。但最近照顧者發現她的尿袋出現紫色尿液,讓照顧者大驚失色,懷疑病人生了什麼怪病。就醫後確定是尿裡細菌孳生,更換尿管、尿袋,並給予抗生素治療,尿液顏色已恢復正常。導尿管病人易便秘 尿液受感染呈紫色活力得中山脊椎外科醫院內科醫師巫慶仁表示,紫色尿袋症通常好發於女性,男性較少。居住安養長照機構中,需要長期置放導尿管以及尿袋的病人,常有慢性便秘,加上尿液呈現鹼性,尿液受細菌感染,較容易發生這種症狀。食物中的色胺酸被大腸細菌作用分解,因為便秘、蠕動不順,因肝腸循環作用,循迴到肝臟中,再代謝到尿液裡,被細菌作用成靛紅色及藍綠色物質,在尿袋裡混合而產生紫色尿液在尿袋中。但在更往上的尿道部分的導尿管,有時並不會有紫色的尿液。補充維他命C、蔓越莓汁 平衡鹼性尿液巫慶仁醫師表示,紫色尿袋症,通常不會合併有症狀,臨床發生機會大概不到1/10。但紫色尿袋症卻是一種警訊,表示有尿道感染,尿裡孳生細菌,亦即病人免疫力不好。巫慶仁醫師建議,為避免紫色尿袋症再度復發,照顧者可以注意病人尿袋顏色,補充維他命C、蔓越莓汁等,使尿液略酸化,並且注意衛生。按摩病人肚子或是補充水分纖維,改善便秘狀況,減少紫色尿袋症。若已出現紫色尿袋症,經過置換尿袋及尿管,依症狀給予適當的抗生素,大多可以改善。

(優活健康網記者徐平/綜合報導)依行政院推估,我國將於2018年進入高齡社會,屆時老年人口比率將達14.5%;並將於2026年邁入超高齡社會,老年人口比率將達20.6%。隨著老年人口快速成長,慢性病與功能障礙的盛行率將急遽上升,失能人口也將大幅增加,長照需求與負擔也隨之遽增。家屬照顧技巧不足易讓患者疾病更加嚴重患有糖尿病、帕金森氏症的蔡女士,因肢體僵硬長期臥床,導致全身多處壓傷、吞嚥障礙及尿滯留,需長期留置鼻胃及導尿管。雖然個案與丈夫同住,但因其本身年老無法照顧妻子,收案初期評估個案有嚴重營養不均衡,家屬照顧技巧不足如傷口換藥、管路照護、翻身及關節運動等及照顧者負荷等問題。居家護理師給予管灌食營養、傷口照護、管路照護、關節運動及翻身等衛教指導,轉介長照資源居家照顧服務(協助灌食、身體清潔及臥室環境整理)。經居家護理師介入照護措施後,個案尿管阻塞滑脫及營養不均衡問題改善、壓傷傷口約6個月完全癒合、照顧者照護技巧純熟負荷減輕,個案整體病況穩定。實現在地老化、老有所終郭綜合醫院居家護理師楊玉琳表示,因應人口老化普及,藉由居家護理深入社區,走入家庭,定期提供居家管路更換、照顧者照護指導與心理支持是現在最該努力的方向。避免因擔心、害怕家人老化衰弱,需依賴管路維持正常的生理機能無法照顧,而必須忍痛將家人送機構式照護,讓失能、衰弱的民眾也能安心在家享受家庭溫暖,實現在地老化,老有所終的理想。

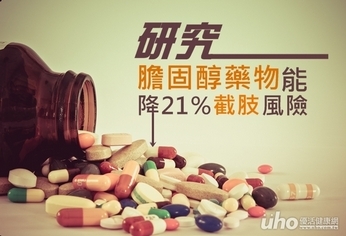

(優活健康網記者徐平/綜合報導)根據統計,國人每1,000位糖尿病患者中,就有13位患有糖尿病足,有7位需要截肢。糖友因為失控的血糖,使得傷口不容易痊癒,即便傷口好了,也不容易好全,只要出現一點小小傷口又沒有加以注意,就容易導致潰瘍。糖尿病及其併發症不但影響國人健康,更容易造成龐大的醫療負擔。使用降膽固醇藥物能降21%截肢風險為降低糖尿病足患者截肢的風險,臺北市立聯合醫院和平婦幼院區腎臟內科主治醫師陳永泰與國立陽明大學研究團隊利用台灣健保資料庫共同研究,12年期間追蹤69,332位糖尿病足患者,發現未使用降膽固醇藥物或使用其他總類的降膽固醇藥物相比,使用使它汀類(statin)降膽固醇藥物,能夠減少21%的截肢風險及減少25%的死亡率。陳永泰醫師表示,使它汀類降膽固醇藥物能夠降低膽固醇,是糖尿病患常用藥物。根據之前動物研究顯示,使它汀類藥物能夠藉由抗發炎的效果,改善周邊血管動脈的內皮細胞功能,改善周邊血管硬化。定期量血糖、血壓是減少糖尿病併發症的好方法該研究則是發現使它汀類降膽固醇藥物在糖尿病足患者上,能夠減少病患截肢的風險,而這樣的效果是其他降膽固醇藥物所沒有的。陳永泰提醒,糖尿病患者應定時就醫,諮詢專科醫師意見,定期測量血糖及血壓,定時服用藥物,控制飲食及規律運動仍是減少糖尿病併發症及死亡的不二法門。

(優活健康網編輯部/綜合整理)在醫學上,有一種「慢性疲勞症候群」(Chronic Fatigue Syndrome),或「神經衰弱」(neurathenia),指的是持續且無法回復的疲倦感,影響生活與工作,甚至造成失能,卻找不到確切的生理、心理疾病。療癒處方 改善慢性疲勞症候群1) 調整壓力來源/即使我們認為自己「意志」堅強,可以應付再大的壓力,然而,我們的「肉身」卻不是這麼堅強的。外在壓力的調整,也是需要的。2) 改善失眠問題/挪威學者高仕達(Kallestad)等人研究發現,若改善「慢性疲勞症候群」患者的失眠問題,疲勞能有效改善,此改善是獨立於身體疼痛、焦慮、憂鬱的改善之外。失眠改善的患者,其壓力荷爾蒙可體松也可以更快地回復正常。失眠可能是「慢性疲勞症候群」的維持因素,若能尋求專業醫療積極改善睡眠,能讓治療反應更好。3) 漸進式運動治療/每天記錄活動量、卡路里消耗量,即使在病狀最糟的那一天,仍要運動,直到能夠忍受的最大活動量。你可以保持前一天的紀錄,但不能減少活動量。可以的話,逐日增加活動量。研究還證實,「慢性疲勞症候群」患者白天增加活動量,有助於夜間睡眠品質。4) 認知行為治療/認知行為治療應用在「慢性疲勞症候群」,內容包含: ‧ 改變當事者對疲勞的不適當想法‧ 增進面對、控制疲勞的自助技巧‧ 增強當事者的自我效能感‧ 減少對身體症狀的關注‧ 逐步增加活動量‧ 強化生理功能‧ 提供人際心理支持接受治療的患者,疲勞和疼痛感都改善了。5) 藥物治療/給予抗憂鬱劑,如血清素再回收抑制劑(百憂解之類的藥物),即使沒有憂鬱的情緒症狀,也能夠改善「慢性疲勞症候群」。6) 瑜伽訓練/如果患者接受了正規治療,卻沒有半點改善怎麼辦?日本九州大學的一項研究中,30位難治型的「慢性疲勞症候群」患者被隨機分為兩組,一組維持正規治療,一組為正規治療外加瑜伽訓練。結果發現,接受瑜伽訓練者,在二十分鐘的瑜伽後,就有明顯的疲勞與疼痛改善,長期下來,疲勞分數大幅降低。這證實了瑜伽訓練對於難治型的「慢性疲勞症候群」,有很好的輔助療效。7) 自然療法/深受「慢性疲勞症候群」所苦、尋求醫療卻沒改善的患者,根本的病因可能出在慢性食物過敏,可說是「病從口入」。若患者清楚知道自己的慢性食物過敏原,譬如:小麥、麵包、酵母、牛肉、花椰菜,甚至中藥如當歸、蓮子等,並且知道是屬於嚴重、中度或輕度過敏時,就能在每天的飲食中細心地迴避它們,讓各器官、組織、神經細胞都不再陷入發炎風暴;同時,搭配提升粒腺體功能、抗氧化、抗發炎的營養療法,「慢性疲勞症候群」是能夠改善的。(本文摘自/在工作中自我療癒/商周出版)

(優活健康網新聞部/綜合報導)衛生福利部臺北醫院邀請您和我們一起關懷高齡帶來的失智、失能等議題,認識並預防失智!臺北醫院規劃於2月6日至5月15日舉辦一系列失智症治療團體活動,包含藝術創作、懷舊活動、音樂活動、感官活動、認知活動與肢體活動等,藉由長者體驗以提升長者能力及延緩退化。2月6日為第一場活動,將安排專科護理師、社工師和職能治療師進行家屬教育座談會,主講失智症照護、社會福利資源及失智症非藥物治療,歡迎家中有失智長輩或有興趣的民眾參加交流。名稱:臺北醫院邀請您 守護.關懷失智長者時間:106年2月6日 星期(一) 下午18:30-20:30地點:臺北醫院一樓復建科職能治療室(新北市新莊區思源路127號)洽詢:管理中心企劃組廖語婷(02)-22765566#2817

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu