上班壓力好大?小心壓力會影響投資決策!金融專家揭密「背後原因」

問以色列法官怎麼做判決,他一定會說自己是根據一大堆卷宗資料,而不是他的胃。我們都以為自己擁有自由意志、會對自己的行為負起個人責任,不認為身體因素會決定我們的行為,但其實這些影響對任何投資人來說都是不利的。

不過我們也必須問一下,要是我們知道自己的行為會受到影響,那麼我們是否能夠控制或駕馭自己身體對於風險和不確定因素的反應呢?我們是否能夠透過過練習,讓生理更常維持平衡呢?

延伸閱讀:

賠錢沒關係,錢再賺就有了?施昇輝揭「第三人生的投資」絕對不能賠

壓力和各種疾病有關

要是請各位以壓力做自由聯想,你們會想到什麼呢?可能會想到某些精神上的痛苦:工作上的疑慮、為自己愛的人感到擔心,或是財務上的不安。口語上最常見的定義是「對某事無法感知到控制」,這似乎也是在精神上。然而我們強調壓力是某種精神狀態,其實是忽略它對身體產生的真實影響,也忽略了一些實際上能夠管理的方式。

現在這個時代,日常生活可說是處處都能感受到壓力,然而不過就是100年前,大家還覺得「心理壓力」這個概念很奇怪呢。我們現在說的壓力(Stress)是1930年代內分泌學家漢斯.塞利(Hans Selye)創造出來的,當時他是用老鼠做實驗,偶然地使用這個名詞。

塞利在實驗中給小老鼠注射荷爾蒙,但他認為在這個過程,被關在籠子裡、被綁住、被注射、被翻來覆去的折騰,對小老鼠的影響可能比針筒裡的荷爾蒙還大。所以塞利就從工程學借用這個術語,來描述這種會在老鼠身上產生痛苦徵狀的精神狀態;但這個想法在當時遭到學界的強烈質疑。但是那個在塞利年代可能令人覺得好笑的概念,現在可是要命的嚴重:壓力真的會讓人很有感。

壓力跟肥胖、高血壓、勃起功能障礙、不孕、失眠和心血管疾病都有關係。據估計有25%的求診都跟壓力相關,最終是轉診給心理學家而不是外科醫生。當考慮到壓力時,身心之間的關係是再明顯不過了,而且也沒有任何其他因素會像金錢那樣刺激出強烈的壓力反應。

延伸閱讀:

這些時刻千萬別投資!結婚、慶生、生孩子⋯心理學家揭「投資盲點」

壓力影響投資決策

投資人想要管理壓力以改善投資成果,必須先了解這是非常確實的生理現象。過去曾經當過交易員的神經科學專家、對於投資壓力專精研究的約翰.柯慈(John Coates)在《紐約時報》(The New York Times)指出:「大多數人都以為壓力主要是心理現象,是因為發生一些令人討厭的事情而感到不安的狀態。但是你如果想要了解壓力,就必須先打消這種看法。壓力反應主要都是在身體上,都是身體在為即將採取的行動做準備。」

心臟狂跳、瞳孔放大、體內充滿皮質醇和腎上腺素,這一切都是為你採取行動而做準備——就是現在!但要是可怕的刺激物其實絕不可能出現在面前,或者是會連續500天才結束,那麼我們身體這樣的反應既不符合真實情況的需求,甚至是確確實實地有礙健康。

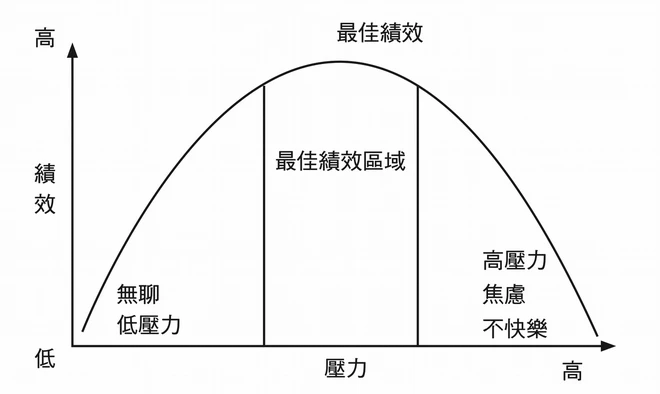

在短時間內的適當劑量下,壓力可以救我們一命。壓力和投資績效的關係,即下圖所示的「倒U字」模型。根據「倒U字」模型顯示,壓力太小的話,你永遠只會軟癱在沙發上起不來,但要是壓力太大,你可能會喘不過氣。

在適度的狀況下,由壓力感產生的皮質醇會是神奇靈藥,可以提升我們的生理反應、強化記憶、促進學習、增強感官刺激、提升活動力。但是要是壓力持續太久,例如像大多數空頭市場那麼久,那麼效果就剛好相反:我們的行為靈活度會降低、免疫系統受損、注意力減弱、出現憂鬱症狀、無助感會取代自我效能感。

針對過去其他研究的啟示,約翰.柯慈開始直接進行探查:壓力荷爾蒙與冒險之間的關係。柯慈的第一項研究是在市場波動期間建立皮質醇分泌的基線效應。這個前所未有的研究發現,交易員的皮質醇水準在短短8天內就大增68%!

在後續研究中,他複製了皮質醇水準對交易員的藥理影響,然後衡量他們進行賭博任務的風險偏好。這個發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究報告指出,因為皮質醇水準升高,受測者對風險的偏好降低了44%。

「風險承受」過去都被認定為是一種精神概念,但柯慈的研究結果改變傳統看法,描繪出身體與精神之間更為生動的相互作用。正如他在《風險生物學》(The Biology of Risk)中所言:「經濟學和金融模型大都認為風險偏好是穩定的特徵,就像你的身高一樣。但是我們的研究發現,這種假設只是誤導。人類的風險偏好天生就是不斷變化,這是我們應對壓力和挑戰不可或缺的一部分。」

我們再次發現,原本以為是內心自我意志的決策和想法,其實是可以被外部因素大幅度地操縱。而正確的金融冒險,也不是純粹依靠意志力和推理的智力謎題。

(本文摘自/非理性效應:行為金融學家專家帶你洞悉人性本能,突破投資盲點/今周刊)

歡迎加入《優活健康網》line好友,更多醫療新知搶先看!