(優活健康網記者 張桂榕/綜合報導)台北榮總–陽明大學榮陽團隊研究發現,卵巢癌患者進行化療時,若同時接受「癌因性疲憊症CRF」治療藥,癌症預後評估因子之一的「NLR指數」明顯改善,生活品質及疲憊指數也獲得有效控制,提升患者完成療程所需體力與意志力。子宮內膜異位症、荷爾蒙是導致卵巢癌主因卵巢癌堪稱是婦科界最可怕的「隱形殺手」,因早期無明顯症狀,往往等到出現腹脹、腹痛、食慾降低等時,多已是第三期以上,且近年來發現卵巢癌有年輕化的趨勢,甚至出現年僅19歲的青少女病患。卵巢癌病患多屬於生殖細胞病變,但近年來發現有越來越多年輕病患屬於與子宮內膜異位相關的上皮細胞類型,顯示子宮內膜異位症不容輕忽。隨著國人的生活型態改變,多數人不是晚婚、不孕、經期提早來,就是接觸太多環境荷爾蒙(如塑化劑),使得卵巢使用的時間大幅增加,罹癌率也跟著上升,所以建議18歲以上的民眾,應每年定期接受超音波以及抹片檢查,以確保身體無任何異狀。「癌因性疲憊症CRF」處方新藥 讓病患有體力完成療程根據癌症登記報告,2016年我國新增1507名卵巢癌患者,奪去656條人命,超過74%患者接受化學治療;患者在治療過程中,可能產生各種副作用,導致無法如期完成整個療程。陽明大學生物醫學研究所黃奇英教授表示,卵巢癌患者在接受化療時,若同時搭配「癌因性疲憊症CRF」治療藥,疲憊指數、生活品質獲得穩定控制,9成患者都能維持充沛的體力,順利完成整個化療療程。

#卵巢癌

(優活健康網新聞部/綜合報導)延禧攻略的繼皇后晚上出現熱潮、出汗,諸多現象疑似更年期已報到。但別以為更年期只會出現在40、50歲中年階段,年輕女性熱潮紅、盜汗、情緒焦躁、眼神帶殺氣,也可能是更年期提早報到徵兆。中山醫院婦產科主治醫師郭安妮醫師表示,門診曾有一位30多歲女子,因家族史緣故,罹患乳癌及卵巢癌兩種癌症,年紀輕輕就切除乳房及卵巢,造成她更年期提早10多年來臨。情緒敏感又暴躁 典型更年期需積極治療郭安妮進一步說明,這名女子未曾懷孕生子,因摘除乳房及卵巢緣故,導致女性荷爾蒙分泌不足,更年期提早出現且症狀明顯,除了一再尿道膀胱發炎,前陣子更熱潮紅、盜汗嚴重,還合併情緒焦慮,整個人變得非常敏感,講話急躁具攻擊性,且目露兇光、殺氣騰騰,一到診間好像大家欠她幾百萬元似的,一副想打人模樣,十分典型的更年期症狀。幸好在接受治療後,女子不適症狀立刻獲得緩解,態度也360度大轉變,眼神更變得溫柔無比,講話輕聲細語。傳統賀爾蒙療法有限制 非人人適用郭安妮說,更年期定義是指停經,台灣女性更年期平均年齡49到50歲左右,通常停經前一年容易出現熱潮紅、盜汗導致衣服濕透無法入眠,有些人還合併情緒暴躁、陰道乾澀、膀胱泌尿道經常發炎感染等,甚至還會出現骨質疏鬆症、整個人胖了一大圈。「更年期不適症狀如果已經造成困擾、嚴重影響日常生活,最好就醫治療。」郭安妮說,女性荷爾蒙可以讓人變漂亮,維持小蠻腰、豐胸與翹臀的完美身型,女性雖可透過短時間、最輕劑量來適度補充荷爾蒙,進一步緩解更年期不適症狀,但本身若有卵巢、乳癌、子宮及肝腎功能不佳、或血栓病史、老菸槍癮君子等族群,也不適合補充女性荷爾蒙,如此恐會加重病症及血栓風險。生理期異常 應儘快就醫詳細診治「生理期亂經是判斷更年期的重要指標。」郭安妮說,一般正常月經週期為28天加減7天,亦即21到35天就會來潮,且每次約3到7天內結束。如果生理期沒來超過一週,或月經量銳減、經血量大到不到2小時衛生棉就滿出來、出現大血塊等,有可能是更年期或其他婦科腫瘤、子宮內膜、息肉等問題引起,建議趕緊就醫治療,才能擁有健康良好的生活品質。(文章授權提供/健康醫療網)

(優活健康網新聞部/綜合報導)有位20多歲的小芬,平常不愛運動,四肢體型偏瘦,但大學畢業後,卻逐漸變成小「腹」婆,腰圍越來越粗,起初自我安慰,是因為久坐不動導致;但近半年來,經常脹氣,鬧肚子疼,至腸胃科就診,用藥不見效果,至婦科檢查,接受進一步檢查,竟是晚期卵巢癌作怪。馬偕醫院婦產部婦科癌症學科主任張志隆指出,卵巢癌為常見的婦癌之一,整體來說,患者年紀偏大,大都超過五、六十歲,但最近幾年,卻發現年輕患者變多,可能與飲食西化,接觸塑化劑、環境荷爾蒙等環境污染有關。逾五成卵巢癌確診已晚期 且一年半內就復發張志隆主任表示,早期卵巢癌患者在接受外科切除手術之後,預後都不錯,但可惜的是,國內逾五成卵巢癌患者於確診時,都已經到了晚期,儘管對於化療的反應率都不錯,但平均約在一年至一年六個月之間就會復發。張志隆主任解釋,卵巢位於骨盆腔深處,附近有很大的空間,一旦罹癌,初期幾乎沒有症狀,等到腫瘤較大時,則可能出現脹氣、腹痛,以及排便習慣異常等症狀,因與腸胃疾病相似,容易被忽略,未能及時就醫。最近幾年,女性的警覺性越來越高,不少人因為肚子痛、排便習慣改變而就醫,在診間第一句話就是「醫師,我懷疑自己罹患卵巢癌」,所幸絕大部分超音波檢查結果正常;張志隆主任說,「有警覺,這是很好的事情」。張志隆主任強調,即使不幸罹患癌症,也不用惶恐,因為抗癌工具越來越多,包括藥物、外科手術均精進不少,晚期卵巢癌患者存活率明顯提高許多,也能維持不錯的生活品質。七成卵巢癌面對反覆化療噩夢 加入標靶治療可降低復發風險治療卵巢癌,如在早期發現,最好透過手術清光所有腫瘤,但如果進入晚期,術後均建議持續接受鉑類化療,八成癌友反應不錯,但隨著化療次數增加,超過七成患者產生化療抗藥性,又再復發,對於病人來說,宛如惡夢再現,又是一次打擊。張志隆主任說,卵巢癌復發時間越晚越好,如果術後半年內復發,則預後變差,再來一次化療,但不久後還是可能又再復發,所幸標靶藥物介入卵巢癌治療後,搭配化療,有效延長晚期患者無疾病存活期。臨床證實,術後接受鉑類化療合併標靶藥物,在化療療程結束後,仍繼續施打標靶藥物,即能有效延長復發時間,甚至降低復發風險。張志隆主任說,標靶藥物可以加強鉑類化療的治療效果,進而延長無疾病存活期。張志隆主任建議,晚期卵巢癌在手術之後,就應接受鉑類化療、標靶藥物等合併療法,至少施打標靶藥物一年六個月,只可惜,目前健保並未給付標靶藥物,必須自費。 化療療程後持續標靶治療 近八成卵巢癌體積可縮小張志隆主任強調,在過去十年中,晚期復發型卵巢癌患者並無新藥可用,唯有鉑類化療一途,最新化療合併標靶藥物治療方法,為治療帶來無限的可能。 研究顯示,鉑類化療合併標靶藥物,停止化療後,續打標靶,近八成癌友腫瘤因而縮小,平均降低近四成腫瘤惡化風險,有效延後腫瘤復發,維持生命超過三年半,療效比單用化療來得優異,有機會翻轉患者人生。以小芬來說,在醫師建議下,術後即接受化療、標靶藥物等合併療法,腫瘤逐漸變小,最後腹部超音波已經找不到腫瘤,手術迄今近兩年,定期回診,所幸並未復發。張志隆主任說,受限於生理結構,目前在預防卵巢癌上,仍缺乏一個有效的篩檢工具,提醒女性,如果經常腹部、腹脹、排便習慣異常,務必提高警覺,到院接受檢查。(文章授權提供/健康醫療網)

(優活健康網記者林奐妤/綜合報導)第一次當媽媽的秀滿決定親自哺乳,至母嬰親善認證醫院生產。在專業指導下認識正確哺乳技巧,產後寶寶很快吸上母乳。為了1至2小時就要喝母奶的寶寶,秀滿選擇親子同室,也讓爸爸提早練習照顧寶寶。醫護人員教導秀滿如何上班後持續哺乳。出院後餵奶不順及脹奶,也能打電話到24小時諮詢專線獲得協助。哺餵母乳 降低寶寶腸胃道、呼吸道感染機率國民健康署署長王英偉表示,母乳能降低寶寶腸胃道感染、呼吸道感染及中耳炎機率,也減少兒童期糖尿病機率。婦女藉由母乳哺育,使產後子宮恢復較快,產後出血機會較小,得到乳房癌、卵巢癌及骨質疏鬆的機率減少。2017年7月世界衛生組織及聯合國兒童基金會發表全球母乳哺育行動,提出母乳哺育是給所有孩子一生中最健康的開始。呼籲政府及相關組織共同推動母乳哺育,目標為儘早哺餵母乳,及嬰兒純母乳哺育6個月,其後添加適當的副食品,持續哺育母乳至2歲或2歲以上。母嬰親善醫療院所 提供產婦專業協助母乳是寶寶最天然的食物,為支持媽媽成功哺餵母乳,國民健康署推動母嬰親善醫療院所認證,全國有187家醫療院所通過認證,涵蓋全國出生數的79.9%,平均每5個寶寶就有4個是在母嬰親善醫療院所誕生。王英偉署長表示,家人一同支持產婦選擇哺餵母乳,並且提供產婦心靈與生活上的行動支持,落實有快樂的媽媽才有快樂的家庭。國民健康署提供孕產婦免費關懷專線0800-870-870及孕產婦關懷網站服務http://mammy.hpa.gov.tw,還可下載APP定位搜尋最近的母嬰親善院所及哺集乳室,歡迎大家多加利用。

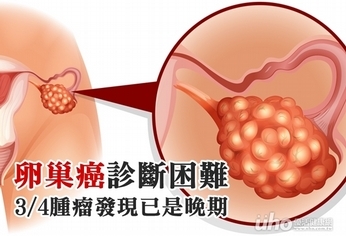

(優活健康網記者徐平/綜合報導)根據衛福部公布最新十大死亡癌症排行榜,與104年相比,卵巢癌死亡人數超過子宮頸癌。女性生殖器官的癌症中發生率而言依序是子宮內膜癌、子宮頸癌及卵巢癌,由於早期診斷困難、疾病很快轉移且復發率高,卵巢癌的發生率雖位列第三,死亡率卻為第一名。術後高達80%的病人會復發奇美醫學中心婦產部主治醫師孫怡虹表示,卵巢體積相對於女性骨盆腔和腹腔而言小很多,腫瘤組織不易察覺,3/4腫瘤被診斷出來時已屬晚期。治療方面,大多數的病人經手術和術後化療可獲完全緩解,但仍有高達80%的病人會復發,腫瘤本身也會對化療藥物產生抗藥性,讓治療過程充滿挑戰。孫怡虹醫師表示,卵巢癌發生的源頭60%來自輸卵管,針對帶因者,實施雙側輸卵管及卵巢切除術不但可以預防骨盆腔漿液性癌的發生,可減低女性荷爾蒙分泌,減少乳腺細胞暴露在荷爾蒙的風險。可以選擇做預防性雙側輸卵管切除有乳癌或卵巢癌的家族史的女性,除了應接受定期婦科檢查是否有卵巢癌的可能性,也可以選擇接受BRCA1與BRCA2基因檢測。對於BRCA1與BRCA2基因的篩檢,目前可以從唾液及血液進行分析,如果檢測結果為高危險群,強烈建議密切追蹤,或是可以選擇做預防性雙側卵巢輸卵管或雙側輸卵管切除手術。奇美醫學中心婦產部主治醫師孫怡虹表示,卵巢癌的治療因為近年來基因體學及生物晶片科技的發展,已有許多令人振奮的進步,若經濟方面可以支應,可和醫師討論採用這些檢測或相關治療的可行性及必要性,做出適合個人化醫療的選擇。

(優活健康網記者許芝菁/綜合報導)日前衛服部公布癌症十大死因,卵巢癌首度進榜,讓女性的健康又多一項威脅。不僅如此,若本身有乳癌病史的女性,發生卵巢癌的機率又比一般女性高達2倍。常腹脹、腹痛 提前做檢查大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示,卵巢癌和乳癌一樣都是會受荷爾蒙刺激而形成的腫瘤,因此乳癌患者會有2倍的機率罹患卵巢癌,然而卵巢癌不像乳癌可透過乳房攝影提前做有效篩檢,通常出現腹脹、腹痛或異常的子宮出血等症狀時,大多已是晚期。卵巢癌年輕化 多生育、哺餵母奶可預防卵巢癌的好發年紀大多在更年期後,約50-60歲,因現代人晚婚、晚生子且生得少,加上環境汙染、飲食西化或不當使用荷爾蒙等影響,導致卵巢癌的發生有逐漸年輕化的趨勢。想要預防卵巢癌,林敬旺主任鼓勵婦女朋友要多生育及哺餵母奶,因為在懷孕和哺乳期間卵巢不會排卵,可暫時休息,不受荷爾蒙刺激。發現就治療 存活率有80-90%目前卵巢癌的治療方式,首要為開刀,醫師會進行卵巢癌腫瘤摘除及減積手術,將看到的腫瘤清乾淨之後,再視卵巢癌期別搭配化學治療、標靶治療或免疫療法。由於卵巢癌預後狀況及復發機會和癌症期別有關,若在第1期就發現並治療,一般5年的存活率就有80-90%,復發率也較低,然而若是到第3、4期,5年的存活率就會下降到3%左右,復發機率也相對提高許多。定期做檢查 降低威脅性有性行為的女性每年定期做子宮頸抹片檢查時,可一起做骨盆腔檢查或陰道超音波檢查來篩檢有無卵巢腫瘤。除此之外,尤其是有乳癌、子宮內膜癌家族史或本身有病史者,想要對抗卵巢癌,務必定期至婦產科門診做骨盆腔檢查或陰道超音波檢查,以確保早期發現、早期治療,降低卵巢癌的威脅性。

(優活健康網新聞部/綜合報導)卵巢癌治療以手術、化療為主,當患者接受化療時,不是所有人都對化學藥物有反應。台北醫學大學附設醫院婦產部部長劉偉民指出,卵巢癌患者當中,每5人就有1人對化療藥物沒反應、所以預後較差,主要原因可能在於,選擇用的化療藥物「亂槍打鳥」導致。卵巢癌治療 以手術、化療佔大宗根據衛生福利部最新103年癌症統計資料,女性癌症發生率排行榜當中,卵巢癌佔第7名,且排名逐年上升,每年約1447人罹患卵巢癌,其中近9成患者接受手術治療,接受化療比率約7成5,使用標靶治療的患者則佔少數。「基因缺陷」患者 容易對藥物沒反應劉偉民醫師表示,卵巢癌患者手術後,多需要接受化療,化療用藥以鉑金類、紫杉醇類藥物佔大宗,但約有20%的患者因特殊「基因缺陷」,對藥物沒反應,不只如此,這些患者還必須承受神經痛、疼痛、掉頭髮等副作用,抗癌之路非常辛苦。精準治療 有助提升治療功效目前醫界治療卵巢癌,走向「精準治療」趨勢。劉偉民醫師分析,患者接受治療前,若先採集唾液、抽血、或以切下來的腫瘤組織檢體進行基因檢測,便能了解哪些藥物對患者較有效果,並可根據不同基因型選擇適合藥物、擬定治療策略。BRCA1、BRCA2基因 惡名昭彰舉例來說,國外研究早發現,BRCA1、BRCA2基因突變族群,特別容易產生乳癌、卵巢癌。,一旦BRCA1基因陽性,就有80%的機率出現乳癌,50~60%出現卵巢癌。國外女星安潔莉娜裘莉就因為帶有BRCA1基因缺陷,選擇預防性割除乳癌、卵巢。另外,美國2014年通過一種標靶藥物,可針對BRCA1突變患者進行治療。劉偉民醫師認為,若在治療前先做基因檢測,並選擇適合藥物,或許就能增加患者標靶藥物、化療藥物反應成效,減少亂槍打鳥的副作用。有乳癌、卵巢癌家族史的女性 更要提高警覺不過腫瘤基因會隨病程、療程變化而有變動,因此患者接受一個療程後,可能還需要重覆做一次基因檢測,這樣才能視情況調整治療策略。劉偉民醫師也提醒,有乳癌、卵巢癌家族史的女性,一定要提高警覺,定期做婦科檢查,以及早發現病灶、盡早展開治療。(文章授權提供/健康醫療網)

(優活健康網記者徐平/綜合報導)下腹劇痛不止要當心,恐為卵巢癌作怪!一名15歲國中生因下腹疼痛在父母陪同下就醫,原以為是盲腸炎作怪,但經抽血檢驗及腹部電腦斷層檢查,發現疑似卵巢腫瘤,安排婦產科作超音波檢查並抽血檢驗,沒想到竟疑似為惡性腫瘤。 卵巢癌發病年齡在青春期或更年期衛生福利部桃園醫院急診護理師童姿鈞表示,卵巢腫瘤是婦女常見疾病,但又根據其功能細分成多種,例如濾泡囊腫、黃體囊腫、巧克力囊腫、畸胎瘤等,腫瘤發病年齡在青春期或更年期,一般功能性囊腫會在1、2個月經週期之內自動消失,因此會建議患者在月經過後再來照一次超音波檢查。 沒有性經驗的婦女常會以為只是小腹童姿鈞護理師表示,卵巢腫瘤的常見症狀是下腹不適、下腹痛、摸到腫塊、胃腸不適、月經紊亂、頻尿等,由於大部分都是非特異性的症狀,因此往往容易被忽略,尤其是還沒有性經驗的婦女常諱疾忌醫,或以為只是有小腹,因而延誤病情。 青春期前、停經後或生育年齡口服避孕藥應定期檢查根據腫瘤的大小、內容、良惡性度的高低,加上患者的年齡、生育狀況等各種因素決定藥物治療、化學或放射線療法、腹腔鏡手術、剖腹探查等方法。即使發現是卵巢癌,雖然平均存活率只有4成,但如能在第一期就發現,5年生存率達90%,而且有些初期卵巢癌或低度惡性卵巢癌,甚至可以保留子宮和對側正常的卵巢,童姿鈞護理師建議,在青春期前、停經後或生育年齡口服避孕藥的婦女,應該定期每年婦科檢查,才能保障健康。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu