(優活健康網編輯部/綜合整理)任何人都可能依賴酒精,持續暴露在酒精下會改變大腦,產生酒精依賴性。每個人產生酒精依賴性及成癮的風險雖然不一,但是只要腦部長時間暴露在足量酒精下,身體都會產生酒精依賴。每天喝酒超過3到4杯 成癮機會增暫時撇開已知的酒精依賴危險因子不談,從數據上來看,一個人每天喝酒超過3到4杯,成癮的機會通常便會顯著增加,對女性來說,導致成癮的量大約是每天3杯,另一個一致的發現是,酒精成癮的人往往表示,他們喝酒是為了減輕情緒上或社交上的困擾。換句話說,如果有人想藉由喝酒來自我療癒,以逃避情緒或社交方面的問題,就特別容易染上酒癮,但是,借酒澆愁並不能解釋所有的酒精成癮,最大的問題仍在於:為什麼有些人就是會選擇喝這麼多酒而導致上癮?遺傳因素也可能導致酒精依賴遺傳因素也可能導致酒精依賴,證據主要來自雙胞胎研究,這些雙胞胎的家長染有酒癮,但一出生就被沒有酒癮的養父母收養,這類研究讓研究人員得以釐清酒癮的先天與後天成因。清楚的是,酗酒有一部分來自遺傳,但單憑遺傳並不足以發展成酗酒,這些研究到目前為止的實際價值,是在容易產生酒精依賴的個體及家族身上找到共同的性狀或標記,這有助於辨認可能染上酒癮的個體,如果某人知道自己罹患這種病症的風險高於一般人,就可以對喝酒做出更明智的決定。家族有酗酒病史 風險幾乎增加1倍酒精成癮顯然就像糖尿病一樣,會在家族內流傳,家族沒有酗酒史的男性,發生酗酒問題的風險大約是10%,女性約為5%,然而,如果家族有酗酒問題的病史,風險幾乎增加1倍,例如,假設有個女性的一等親(子女、兄弟姊妹或父母)有酒癮,那麼她染上酒癮的風險將從5%上升到10%,以男性來說,若一等親有酒癮問題,他的風險就從10%提高到20%。父母有酒癮 孩子染上酒癮的風險也增加因此,男性及女性的風險都增加1倍,如果一等親、二等親(如叔伯、阿姨、姑姑、祖父母)及三等親(如表親、曾祖父母等)中的兩方有人酒精成癮,男性染上酒癮的風險便上升至30%,女性則上升至15%,因此,父母有酒癮,孩子染上酒癮的風險也增加,而男孩的風險又比女孩高。許多研究顯示,在酗酒問題嚴重的家庭中成長的孩子,未來依賴酒精的機會也相對較高,男性特有的風險,雖然男女都可能因遺傳導致酗酒,但男性受遺傳因素的影響似乎特別強烈,若一方的父親有酒癮而另一方則無,結果發現,父親有酒癮的人,受酒精傷害的程度通常小於父親沒有酒癮的人。(本文摘自/藥物讓人上癮/大家出版社)

記者及編輯團隊

《優活健康網》有專業的記者及編輯團隊,內容整合醫學專業、健康生活乃至關係心理學等相關文章,致力為讀者提供最正確的健康認知與保健常識。

(優活健康網編輯部/綜合整理)牙齦的保健首重清潔,務必要將齒縫間的食物殘留清除乾淨,使用器材以灌溉器和小毛刷最佳,前者使用水壓沖洗牙縫,後者因刷毛細小可前後刷洗齒縫,藉此減低病菌數量及其分泌的毒素,以保護牙齦,另外,建議使用鹽水刷牙漱口,對此,《禮記》中有「雞初嗚,鹹盥漱」的記載,顯示出老祖宗的智慧。有效又便宜自製牙膏 小蘇打粉加粗鹽保羅‧ 季斯(Paul Keys)牙醫師在1960年發現變種鏈球桿菌是蛀牙的致因,以及鹽可以輕而易舉地殺死此菌,因此最有效又便宜的自製牙膏是小蘇打粉加粗鹽,紐約州的維克多‧蔡恩(Victor Zeine)牙醫師,提供以下方法來保護牙齦、預防牙周病:1) 注意飲食,避免食用糖和油脂,且多吃鹼性食物。2) 服用維生素、礦物質和草藥來增強免疫力。3) 維持良好的刷牙、漱口習慣。4) 每3或4個月檢查牙齒。5) 多吃高纖食物,如蔬菜、水果。6) 以乾淨手指按摩牙齦。7) 吃排毒餐排毒。8) 避免壓力。9) 多服用鈣和維生素C,保持牙齦健康。10) 閱讀有關順勢、芳香、花精療法的書籍,找尋有助健康的知識。「氣」的具體表示方式是唾液在我涉獵許多國外書籍後,更深切覺得中國文化中的醫療寶藏博大精深。在牙科方面,單單唾液一項就非任何西方醫學可以媲美,為何唾液那麼重要呢?中醫有三寶:精、氣、神,氣是抽象的概念或物質,它的具體表示方式是唾液。氣越足,唾液越豐足,另外中醫認為唾液是「陰津」,若存得一分陰津,則存得一分生命,而且有「舌如風乾荔枝死」的說法,即是舌乾無唾液,乾燥如風乾的荔枝一樣,生命枯槁矣!唾液可以灌溉五臟六腑、滋潤身體髮膚所以養生法一定有涉「甘津」一項,氣功修練者往往發現氣逐漸暢通後,口出津液,古代道家了解此生命要訣,故刻意栽培唾液,使之源源流出,再嚥下「存津液」,他們認為唾液可以灌溉五臟六腑、滋潤身體髮膚、打通血脈以氣養神,用現今科學觀念來闡釋,唾液有增強消化功能、抗老化的作用。唾液還具有唾液激素、A分泌型免疫球蛋白、多種酵素、多種維生素,以及有止血和收縮血管功能的物質,除了幫助消化與殺菌外,醫學還發現唾液中含有腮腺激素,具有強化肌肉、血管的作用與解毒防癌的功效,前者能增加血管壁的彈性與保護骨骼、牙齒和結締組織,後者能破壞致癌物的毒性,另有一說是,滿嘴汞齊、蛀牙或牙周病等問題的口水可能很毒,所以,讀者應有整治牙齒口腔的好觀念,讓口水不再「毒」。(本文摘自/健康,從齒開始/大於創意出版)

(優活健康網編輯部/綜合整理)有些人長年的飲食習慣中,少不了主食,只要一餐沒吃米飯,心裡就會覺得不踏實,如果你也有這樣的煩惱,請務必嘗試以「豆腐」代替「米飯」,只要用「白色的食物」代替米飯,心裡就會踏實許多,豆腐含有優良的蛋白質與脂質,也有豐富的鈣質和維他命E,可以直接食用,若再多用點巧思,便能完全代替主食,達到減醣功效的第一步,就是將白飯換成涼拌豆腐或湯豆腐。可以擠乾板豆腐的水分後再料理此外,豆腐的口味清淡,適合做成各式料理,甚至能將豆腐做成炒飯,想以豆腐代替白飯或披薩的麵皮時,可以先擠乾板豆腐的水分後再料理,「豆腐炒飯」的做法是先將豆腐擠乾、捏碎後,與絞肉和蔬菜一同拌炒即可,若欲使口感更加清爽,可以把豆腐瀝乾後,先用平底鍋炒一下,使用薄鹽醬油調味,更能增添香氣。凍豆腐磨成粉狀 可代替麵包粉若要提升飽足感,建議選擇「豆腐豬排」,將瀝乾的豆腐捏碎後盛入碗中,再搭配現炸的豬排一起食用,由於炸豬排的麵衣含有大量醣類,要特別留意食用量,如果在家自製炸豬排,我建議用擦菜板將凍豆腐磨成粉狀,代替麵包粉,就能減少醣類的攝取量。豆腐搭配起士和納豆 可帶來飽足感豆腐也很適用於西式料理,如「豆腐披薩」,將豆腐切成1公分厚並烤乾,接著塗上披薩醬料,再與培根、起士一起烘烤,便能嚐到酥脆的口感,此外,還可以用烤過的豆腐搭配起士和納豆,不但能帶來飽足感,納豆本身更富含營養素,即使單吃也對健康相當有助益。(本文摘自/我想跟著名醫這樣吃,半年瘦10公斤/采實文化出版)

(優活健康網編輯部/綜合整理)我想其中也有同學「依賴營養補給飲料增加活力」,其實這種飲料的主要成分就是咖啡因,雖然一瞬間會有提神的效果,但立刻又會恢復到飲用前的精神不振,吃過午飯之後,又開始想睡覺,為了不要在下午的會議中打瞌睡,先在辦公室大門口的吸菸區抽了2根香菸,會議中又不知喝了幾杯濃得化不開的黑咖啡。不養生 又持續受到生物鹼刺激即便如此,工作效率還是不會提升,今天又得加班,為了要趕跑睡意、提振精神,又繼續喝咖啡和抽菸……每天過著不好好養生,又持續受到生物鹼刺激的生活,最糟糕的後果就是「猝死」,我想大家都很清楚,抽菸有百害而無一利,不過,大家都不知道咖啡跟香菸其實是毒品一族吧?因此,這一次我要向各位同學提出建議,「不要過量飲用咖啡!」臉會感覺浮腫 是因為體內水分過剩不過,不需要擔心喉嚨會不會渴,人類的身體為了預防緊急狀況,能夠預先儲備營養與水分,那就是我們身上的脂肪與浮腫,早上起床的時候臉會感覺浮腫,是因為體內水分過剩的緣故,這種時候只要嚼口香糖,讓唾液持續分泌的話,就不會有口乾舌燥的問題了,除此之外,還要提醒大家一點,我必須很遺憾地告訴你們,各位最喜歡的「甜味罐裝咖啡」其實是比一般咖啡還要「更為劇烈的毒物」,這一點也請各位務必要記住。一罐裝咖啡也含有2.5個方糖其理由就在於糖分喔,也許大家以為小小一罐不需要太在意,但其實一瓶罐裝咖啡就含有4.5個方糖份量的糖分,你說什麼?「校長,我是微糖派,所以沒關係吧!」笨蛋!就算是微糖口味的罐裝咖啡,一罐也含有2.5個方糖份量的糖分喔,糖分會傷害血管內側的內皮細胞,是造成動脈硬化的原因,這種狀況稱為「糖毒性」(glucotoxicity)。牛蒡皮有抗氧化及治療傷口作用順便說明,校長我雖然不喝咖啡,但會大量飲用「牛蒡茶」,這是將帶皮的牛蒡削成薄片,經過日曬、乾煎等程序去除水分,再用茶壺加以沖泡的茶飲,詳細內容有機會的話再跟大家說明,不過牛蒡的皮具有抗氧化及治療傷口的作用,可以幫助恢復血管及肌膚的青春,是對身體非常好的飲料,細心烘焙煎煮的話,牛蒡茶會有不輸給藍山或是吉力馬札羅咖啡的深厚香氣與口味,而且,當然不含任何咖啡因,不管怎麼說,還是別喝咖啡吧!(本文摘自/男人的奇蹟養生術/天下雜誌出版)

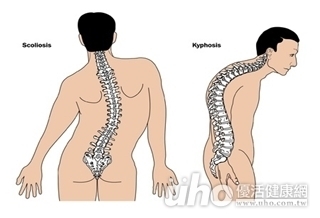

(優活健康網編輯部/綜合整理)「嗯,你有輕微脊椎側彎喔?」「啊?脊椎不是本來就『有輕微的S形彎曲弧度,不是直的』嗎?」三不五時在診間都會聽到這樣的對話,我想有必要在這裡解釋一下。S型曲線 是從人體側面所看到的曲線的確,我們的脊椎有獨特的雙S型曲線,這個優美的弧度是長期演化的結果,是脊椎周邊肌肉相互協調所發展出來的曲線,是為了讓身體在直立的狀態下,還能夠流暢地完成各種高難度動作,而不會東倒西歪的特殊生理彎度,但,所謂的S型曲線,指的是「從人體側面所看到的曲線」,而不是「從人體正面所看到的曲線」。一般脊椎側彎 會是C、反C、S、反S正常來說,當我們從背後看身體,脊椎一路從上到下,從頸椎、胸椎、腰椎到薦椎、尾椎,應該是一直線的,倘若脊椎有任何一段向身體任何一側歪斜,就稱為「脊椎側彎」,當然,因為身體的特殊構造,一般脊椎側彎並不會是單純直線歪向左邊,或直線歪向右邊,會是C、反C、S、反S四種,其中又以反S為最常見。「脊椎側彎」分為先天性與後天性,先天性脊椎側彎特別常見於青少年,通常造成原因不明,少數則為脊柱發育異常、組織缺損、或肌肉神經病變所致。後天性脊椎側彎則多因姿勢不良引起,且占脊椎側彎的大多數。痠痛是因脊椎肌肉「不平衡」所致脊椎側彎造成痠痛,因為脊椎兩側的肌肉「不平衡」所致,原則上,肌肉決定了骨骼的位置,當脊椎呈一直線時,代表兩側肌肉是平衡的,當脊椎側彎時,代表兩側肌肉張力不同,一側過度伸展、一側則過度擠壓,時間久了,肌肉會開始痠痛無力,不耐久站、久坐,如果再不調整姿勢,慢性痠痛會時時刻刻糾纏,造成脊椎退化,引發骨刺、椎間盤突出等等棘手狀況。脊椎側彎硬造成原因1) 先天性不明原因。2) 姿勢不正確。3) 脊椎發育異常。4) 肌肉神經病變。脊椎兩側肌肉一高一低、一處特別凹陷中醫在脊椎側彎的診療上,判斷依據為望診與觸診,一般我們會要求患者彎腰和俯臥,中醫師透過雙眼來觀察,若彎腰時從背後看背部出現一高一低,面朝下趴下時,脊椎線條非直線,且脊椎兩側肌肉明顯一高一低,加上腰有一處特別凹陷(腰椎前凸者),就要高度懷疑有脊椎側彎問題。實際上,因為人體是持續活動的機體,輕微程度的脊椎側彎是可接受的,不需要要求絕對的完美,我們身體本來就存在著一套自動調節機制,強健的肌肉、肌腱會把脊椎拉回正常位置,若超過一定角度的側彎,才需要做進一步治療。側彎20度內 可藉運動增加柔軟度在日常生活中維持正確的姿勢,就是保護脊椎的救命仙丹,一般建議脊椎側彎20度內,可藉由運動來增加脊椎結構的柔軟度、強化肌肉群,藉此改善脊椎側彎,當脊椎側彎超過20度,則一定要尋求專業諮詢,與醫師一起討論治療方案,拯救歪斜的脊椎,別讓它影響生活品質及健康。(本文摘自/腰痠背痛不要來/凱特文化出版)

(優活健康網編輯部/綜合整理)超商或是藥妝店所販售的各式各樣營養補充品(supplement)也是屬於一般食品,仔細看的話會發現其上標示有「營養補充食品」或是「健康輔助食品」的字樣,不過這並未經過任何許可或認證。也無法寫明商品具有任何療效或功能。確認商品有效性 約需花費一億日圓各位或許會想,要取得特定保健用食品認證、能夠宣稱商品具有療效或具體功能的話,不管是健康食品或營養補充品,只要提出申請就可以了吧!但是確認商品有效性的實驗、提出申請書的手續等,大概需要花費一億日圓以上,因此能夠提出申請的,僅限於能夠支付高額實驗費用的大型企業,中小企業不管製造出多麼有效的商品,也無法提出特定保健用食品的認證申請,只能將商品當作一般食品來販售。不過,現在取得特定保健用食品認證的商品,其數量超過1000種以上,而且這些商品也成功地吸引到各位同學的注意,特定保健用食品有幾項為人詬病之處,其一,確認商品是否有效的臨床實驗病例數,壓倒性地遠低於醫藥品的實驗數,其次,一旦認證某項商品之後,便幾乎不再執行任何監督管控的程序。應該考慮「不該攝取什麼才有益健康」實際上,在食用油中率先取得特定保健用食品認證的花王「Edible Coconut Oil of NAGASE」,後來遭指出含有致癌物質,製造商因而撤回之前所提出的申請,那麼,今後該如何與特定保健用食品或健康食品打交道才好呢?首先,希望各位同學銘記在心,「世上並不存在可以『抵銷不養生/不健康習慣的免死金牌』」,此外,希望各位考慮的,不是該攝取什麼才能夠得到健康,而是不該攝取什麼才有益健康,「不管車上裝設有多麼性能卓越的剎車片,一直踩著油門的話,也無法順利把車子停下」身體的原理也是一樣的。空腹、早睡早起,以及食用蔬果皮抽菸、暴飲暴食以及熬夜,這是導致成人病的3大原因,各位也非常清楚這些習慣對身體不好吧?那麼,首先就從停止這些不良生活習慣開始,其次才是做對身體有益的事,而經過醫學證明確實對身體有效的,也只有3項而已,也就是空腹、早睡早起,以及食用蔬果皮!比起「食用對身體好的特定保健用食品」,首先應該做的是調整自己的生活習慣,「戒除會對身體造成嚴重傷害的壞習慣」才是第1步,而改善生活習慣之後要加入特定保健用食品作為輔助,我也贊成,以為只要食用特定保健用食品,不養生也沒關係的話,沒有比這更愚蠢的想法了,特定保健用食品既不是萬靈丹,也不是免死金牌!(本文摘自/男人的奇蹟養生術/天下雜誌出版)

(優活健康網記者徐平/綜合報導)萬聖節即將到來,有些家長、老師及業者都已準備五顏六色的糖果零食,準備跟上「不給糖,就搗蛋」的萬聖節風潮,衛生福利部國民健康署提醒,糖果零食可能暗藏著高糖、高熱量風險,若攝取過量,不僅容易造成兒童肥胖、代謝症候群、齲齒等影響孩童發育的健康問題,也容易導致胰島素分泌過多,增加日後罹患慢性疾病的風險。3~6歲幼兒平均每周攝取糖果4次依據國民健康署2013~2015年「國民營養健康狀況變遷調查」,有59.7%的3~6歲幼兒、47.4%的7~9歲兒童、42.7%的10~12歲兒童每周至少攝取1次糖果,其中,3~6歲幼兒平均每周攝取4次、7~9歲及10~12歲的兒童平均每周攝取超過3次。2大招 遠離「甜蜜」風險糖果、零食分量較少,不知不覺就容易攝取過量,例如太妃糖12顆或沙士糖14顆就相當於一碗飯的熱量,國民健康署提出2大招:「分食減量攝取」、「水果堅果替代」,讓家長陪伴孩童健康迎接萬聖節:1) 分食減量攝取 /由於10多顆糖果就相當於一碗飯的熱量,易影響孩童正餐食慾而導致營養素攝取不足,建議家長及老師注意攝取糖果的數量及時間,或購買小包裝、找其他朋友一起分食,以免攝取過多的熱量。2) 水果堅果替代 /選擇當季水果(如柿子、木瓜、柑橘等),或無調味堅果來取代糖果,橘、紅色水果含豐富維生素C及β-胡蘿蔔素,可增進皮膚健康及幫助牙齒骨骼生長發育,堅果則含豐富礦物質、維生素E和不飽和脂肪酸,有助於心臟正常功能、抗氧化及促進腸胃蠕動。

(優活健康網編輯部/綜合整理)壓力不只會破壞心情,心理也會造成神經系統的活動,形成潛在傷害。應該有過多次如下經驗:試想如果突然被點名,要在一大群人面前進行一場重要的即席演講,身體會有什麼樣的反應?心臟開始狂跳、冒汗、呼吸變淺而急速、雙手冰冷,但是臉燙得不得了;如果現在有人幫忙量血壓,保證無限飆高。感到壓力 身體會準備處理緊急狀況其實是交感神經系統對於壓力的正常反應,包括心搏率增加、血管阻力增加、血液與血小板都變濃稠……,這些因素都會升高血壓。當人感到壓力,身體會準備處理生理的緊急狀況-即使是100%精神上的壓力。血液中充斥著壓力荷爾蒙,諸如腎上腺素、正腎上腺素、皮質醇等,讓自己有力量擊退敵人或逃跑,或是兩者兼有。如果你真的在巷子裡遇上一名強盜,或者假如你的愛人被壓在兩噸重的車下面,這就很有用處;在這種情況下,壓力反應是一個救星!如果生理反應沒有宣洩的出口,會怎麼樣?假設你與老闆吵架,卻又不能口無遮攔;或者,也許你的壓力反應被無理奧客一次又一次的引爆,或是交通狀況、家庭問題等。無論哪種情況,都對身體健康造成影響。試想一個壓力超大的人,日復一日要處理接踵而至的緊急狀況,心臟像瘋了似的狂跳,血管收縮,血小板隨時準備聚集,血壓飆到天際,像引擎過熱一樣。這些人的交感神經,對日常生活的壓力會有誇張反應,即使是很小的壓力也是如此。過量壓力 對血管損壞特別嚴重實際上,壓力可能並沒有特別高,但是對他們而言,塞車時的壓力,和森林裡撞見一頭熊可能差不多。因為只要有點小壓力,就會引爆身體超速運轉,造成動脈粥狀硬化和慢性高血壓。不管使用任何方式,都要消除壓力;過量壓力對身體非常不利,尤其對血管損壞特別嚴重。反覆刺激交感神經系統,會傷害重要的內皮細胞,使血管緊縮,而變得更加容易造成動脈粥狀硬化。惡性循環之下,動脈粥狀硬化的血管,會因為交感神經的刺激,而變得更加狹窄。所以壓力越大,血管越受損,血壓升越高;經過一段時間後,血管變得已經不知道如何放鬆,這時就可能會轉變為慢性高血壓。(本文摘自/關於高血壓 醫生可能不會說的事/博思智庫)

(優活健康網記者編輯部/綜合整理)芋頭的原產地是從印度東部到中南半島,由於甘藷類都是吸取泥土的養分,所以不論產地在哪裡,均被歸類為中性食材,芋頭在所有以碳水化合物為主要成分的甘藷類當中,算是低卡路里的食材,鉀的含量也最多,對於高血壓或水腫能發揮其效果。提高免疫力及預防癌症、胃潰瘍它的黏滑感是來自黏蛋白(是黏液中含有的成分),有保護黏膜的作用,提高蛋白質消化吸收,以及幫助腸胃蠕動,芋頭獨特的黏液,是一種名為半乳聚醣的碳水化合物與蛋白質結合的黏性物質所產生的,其黏液具有提高免疫力及預防癌症、胃潰瘍的效果,對於滋補肝臟及腎臟也有一定的效用。使用祕訣/芋頭代替貼布芋頭具有消炎作用,治療肺炎、支氣管炎、挫傷或關節炎等都有效果,用去除外皮的芋頭磨碎加入碎生薑、鹽巴、麵粉後拌勻,在紗布抹上約1公分厚的芋頭泥後敷在患部,再用綁帶或膠帶固定,效果佳。功效 /有利尿作用、有整腸作用、滋養強壯、預防癌症。挑選方法 /呈圓形、稍微大顆一點的較佳。外型要完整,扳開皮毛,檢查是否有枯萎或斑點等情況,尾端柔軟的芋頭有腐爛的可能,若是外觀大小差不多的芋頭,應選擇較輕者,表示口感較鬆軟,較重者就是含水量多,口感較差。保存方法 /沾有泥土的芋頭用報紙包裏後常溫保存。已經去皮者則儘快食用。(本文作者(摘自/別再吃錯!跟著新菜醫師吃對食物不生病/台灣廣廈出版)

(優活健康網記者徐平/綜合報導)現年34歲的徐小姐於19歲那年出車禍,就醫時發現血液檢查異常,當時醫師建議應至血液科做詳細的篩檢與骨髓檢查,但因媽媽對抽取骨髓有錯誤的認知觀念反對進一步檢查,之後徐小姐不斷出現貧血、容易累、臉色蒼白以及常感冒等症狀出現,直到27歲因心臟疾病開刀,徐小姐才確認罹患骨髓化生不良症候群(MDS)。治療目標為延長存活期、改善生活品質MDS的治療目標為延長存活期、改善患者生活品質並減少併發症,中華民國血液病學會秘書長暨台大醫院檢驗醫學部、內科部醫師周文堅表示,醫師會依據病患的檢查狀況來打分數,包含染色體變化、骨髓芽細胞比例、血紅素、白血球數目、血小板數目,分數從0到10,分數越高代表狀況越差,再依據評分,將病患分為非常低風險、低風險、中等風險、高風險、與非常高風險。非常高風險族群存活期約剩不到1年周文堅醫師指出,雖然非常低與低風險族群,進展為急性骨髓性白血病的機會低,存活期也可能長達10年以上,但仍不能忽視疾病帶來的生活影響,非常高風險族群的存活期大約僅剩不到1年,且進展為急性骨髓性白血病的機會也較高,但是透過治療,病患仍有可能提升存活率。長期輸血 易引發鐵質沉積症低風險族群可以透過支持性治療如血球生長激素、免疫調節劑或定期輸血等維持血球的數量,但長期輸血恐導致過多的鐵沉積體內,引起「鐵質沉積症」併發症,包括肝硬化、肝癌、膽結石、糖尿病、性腺功能不足、甲狀腺功能低下、關節病變、皮膚色素沉澱及心肌病變等,不可輕忽排鐵治療,以免造成對器官之危害。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu