(優活健康網新聞部/綜合報導)現代人不僅愈來愈重視外在體態,相對在飲食均衡及運動意識上也跟著抬頭,若有持之以恆固然沒有太多煩惱,但還是有不少國人不滿意自己的身材,想透過非侵入式的體雕療程來雕塑身材,不論採用怎麼樣的方式來達到理想身型,專家呼籲,夏天運動除了要先有均衡飲食及營養外,應要多補充水分以避免中暑,而在醫美療程上,務必多看、多了解、多驗證,別被診所大打的價格戰沖昏頭,造成不必要的醫療糾紛。冷凍脂肪 無痛感、免動刀一名年輕女子趕在夏天來臨前進行大腿抽脂療程,疑似因過程中溶脂能量過高導致二度灼傷起水泡,愛美不成對簿公堂。該如何在夏天來臨前,快速、安全、有效地雕塑身形?不少女性選擇以非侵入式療程為主,而拜高科技發展所賜,體雕市場近期吹起將脂肪「冷凍」的新風潮,訴求過程一次有效、無痛感,免動刀、麻醉、打針,不需手術恢復期,使不少人趨之若騖。進一步深入探討,冷凍減脂是運用脂肪細胞不耐冷的特性,使其「自然凋亡」(Apoptosis),並順應人體新陳代謝,自然將凋亡脂肪排出體外,相較於運用超音波或者雷射等熱能直接破壞脂肪細胞使其「壞死」(Necrosis),或需麻醉的侵入式抽脂手術要安全許多。一日水分補充不低於2000cc 每日做體操30分並且冷凍減脂針對脂肪細胞作用,可永久減少脂肪細胞,其他強調隔空減脂或熱能減脂的療程只能暫時減少脂肪細胞數量或暫時減少體圍,效果亦大有差異。皮膚專科醫師盧靜怡提醒,選擇冷凍減脂務必認明原廠機種為唯一考量。不論透過什麼樣的方式來達到減肥或塑身目的,國人都應以健康為首要目標,夏天在飲食上更要多注意衛生及攝取均衡營養素,一日水分補充不低於2000cc,並視工作量、運動量、體重量來做增減,每日最好能走路、做體操約30分鐘,藉由規律運動增加肌肉量及基礎代謝率,再搭配凍脂體雕療程進行局部雕塑,才能事半功倍地維持或達到理想體態。(文章授權提供/健康醫療網)

記者及編輯團隊

《優活健康網》有專業的記者及編輯團隊,內容整合醫學專業、健康生活乃至關係心理學等相關文章,致力為讀者提供最正確的健康認知與保健常識。

(優活健康網新聞部/綜合報導)現在上班族工作壓力很大,不只三餐不定時,吃飯也都狼吞虎嚥,此時很容易產生腸胃不適。台灣過去常出現藥安、食安風暴,這1、2年來,台灣藥品、食品法規,都做了修正,而部分藥廠、食品廠,也都努力配合政府法規、政策,分散風險,並致力於產品品質的提升。原料需經過層層把關 品質才有保障歷史悠久胃散製藥廠董事長張元鴻表示,胃散中的各種成分除了需要符合《中華藥典》標準,也要有SGS、優良製造標準(GMP)、「國際醫藥品稽查協約組織」認證(PIC/S)等層層把關,藥廠必須走在政府規範之前,才能保障民眾用藥安全。胃散、胃藥選擇與胃部狀況息息相關市面上的胃藥、胃散品牌琳瑯滿目,民眾用藥前,可以諮詢專業藥師、醫師意見以做為參考。藥師蕭貴卿表示,而胃藥、胃散的選擇,與胃部狀況息息相關,當胃酸過多、胃脹氣,或消化不良,可以考慮選擇含生藥制酸劑,也是就俗稱的胃散、胃藥,幫助中和胃酸,紓解不適症狀,而這類藥物,多半建議飯後服用,但若真的胃腸脹氣很不舒服,飯前服用也可以。另外,孕婦若有子癇前症,或有高血壓、心臟病、腎臟病等疾病,以及出生不滿3個月的嬰兒,都不宜服用胃散,一般高血壓患者,用藥則要特別謹慎。當症狀持續3天以上得考慮就醫蕭貴卿藥師也提醒,民眾服用胃散、胃藥後,如果症狀還是持續,超過3天沒有改善,或症狀越來越惡化,建議到醫院接受進一步檢查、診斷。若有消化不良問題,平常飲食也要少量多餐、戒菸、戒酒,避免飲用咖啡、汽水,平常也要多休息、減少壓力,這樣才能幫助維持腸胃道健康。(文章授權提供/健康醫療網)

(優活健康網新聞部/綜合報導)72歲的王奶奶罹患二型糖尿病15年,糖化血色素一直都維持在標準值內,為醫師眼中的控糖模範生。但也因持續注射胰島素,讓她的體重從77 公斤上升至86公斤,體重飆升帶來的諸多不便困擾著王奶奶,其中最令王奶奶沮喪的是,因為腰圍變大9公分,讓她最喜愛的一件洋裝無法再穿上。口服藥物改變作息 控糖減重一兼二顧中華民國糖尿病衛教學會理事長暨彰化基督教醫院糖尿病健康e院院長杜思德醫師表示,針對不同類型的糖尿病患者,介入手法也會隨之改變,朝向個人化治療趨勢。了解王奶奶的病情後,建議改為服用新型口服控糖藥物,減少胰島素施打劑量,也因為藥物的作用,增加體內葡萄糖及鈉的排出,除了能夠有效控管血糖、血壓,體重也有明顯的下降。杜思德理事長進一步解釋,單靠藥物無法有如此良好的成果,除了王奶奶強烈的動機外,本身也相當配合營養師的專業指導,顧好「飲食」、「生活」作息,加上每天運動50分鐘以及積極監控血糖,3個月後,體重下降了11公斤、腰圍少了9公分。出現症狀已太遲 1/5患者有併發症財團法人宜蘭縣愛胰協會理事長暨開業診所院長游能俊醫師說明,糖尿病患者初期並沒有明顯徵兆,當吃多、喝多、尿多、體重減輕,「三多一少」症狀發生時,往往血糖已超於正常值。也因此,確診糖尿病的臨床案例中,有近20%的患者未能及早發現,就醫時已經出現併發症狀。糖尿病的併發症與血管及神經息息相關,從頭到腳都可能產生病變,包括中風、視網膜病變、心肌梗塞、腎病變…等,嚴重情形不容忽視。游能俊理事長呼籲,糖尿病患者除了要擁有正確的控糖觀念之外,應了解該如何跟疾病相處。好比駕訓班的學員,教練在旁指導分辨路標、注意速限,有如醫護人員教導患者如何測量、監控血糖值,但總有一天患者必須獨力完成,並持續下去。千萬不要害怕學習,並改善生活習慣及遵從醫囑,必定能與糖尿病和平共處一輩子。(文章授權提供/健康醫療網)

(撰文/優活健康網記者 湯蕎伊) (諮詢/愛月嫂國際股份有限公司創辦人 曾昭智) (圖片提供/優活健康網) 近幾年所興起的熱門產業「月嫂」,讓產後媽咪又多了一項貼心的新選擇,給還在擔心如何坐月子的媽咪們,能有滿滿的安全感! 月嫂會在媽咪產後的第一天到第三十天到家裡幫忙產婦坐月子,同時照顧媽媽和寶寶,愛月嫂國際股份有限公司創辦人曾昭智表示,月嫂能提供的服務有幫寶寶餵奶、換尿布、洗澡、清潔臍帶……等,也可幫媽媽做月子餐、擦澡、綁束腹帶等生活起居的照顧,一般來說,月嫂工作時間分為9小時 跟24小時,媽咪可依個人需求做選擇。 月嫂一對一客製化服務 貼心的服務品質 月嫂與一般月子中心所提供的服務,兩者有什麼差別呢? 愛月嫂國際股份有限公司創辦人曾昭智表示,月子中心可能是一個護理師對五個媽媽或寶寶,月子餐是交由中央廚房統一管理,而月嫂則是一對一客製化服務,產婦一有什麼需求,月嫂就是立即做相對應的配合,能提供更貼心的服務品質。 如何選擇月嫂?有哪些選擇標準? 愛月嫂國際股份有限公司創辦人曾昭智表示,首先要確認有無保母證照、良民證而健康檢查報告一定要看有無肝功能方面的疾病像是A肝、B肝,然而,最重要的是月嫂的人格特質。 試著觀察月嫂在與人相處以及處理事情上,能否有溝通空間,舉例來說:有些月嫂雖然照顧經驗豐富,但也可能因為做久了而變得固化,不好溝通配合度也不高,應選擇好溝通並具有積極樂觀特質的月嫂。另外,若是選擇個體戶的月嫂,不但價碼較高所承擔的風險也高,建議找有保障的月嫂公司或平台,為產後媽咪把關每一個環節。

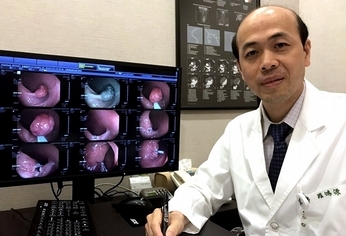

(優活健康網記者徐平/綜合報導)發現大腸瘜肉有可能演變成大腸癌,絕對不能忽視!一名47歲男子經大腸鏡檢查發現在直腸位置的腺瘤型瘜肉長成2公分,卻因工作耽擱沒有進一步切除,最近再做一次大腸鏡檢查發現直腸位置的瘜肉已長成2公分,化驗後為大腸癌一期。瘜肉越長越大會增加出血風險澄清醫院柏忕健康管理中心副主任羅鴻源醫師表示,大腸癌連9年為國人癌症人數發生率之冠,羅鴻源醫師表示,從病理學的觀點,常見的大腸瘜肉有「增生型瘜肉」和「腺瘤型瘜肉」2種,切除瘜肉可以降低大腸癌發生率。不管哪一種瘜肉,當病灶越長越大,會需要更多血管供應,切除時都會增加出血風險。臨床上,增生型瘜肉成因不明,與個人體質較相關,一旦生成大多不會消失,大小通常不超過0.6公分,但常常數目很多,多生長於直腸及乙狀結腸,但這類瘜肉不一定要切除,一般認為增生型瘜肉不會變成大腸癌。檢查出瘜肉快切除避免癌變後患羅鴻源醫師強調,腺瘤型瘜肉除了個人體質之外,與後天飲食習慣最有關係,這種瘜肉的表面在窄頻內視鏡下,有時看起來像許多小蟲子盤旋一起,這位患者的瘜肉就是腺瘤型,3年前若能趁小割除不至於癌化。人體的腸子若橫剖開來可分為四層,最內層是黏膜層,再來往外依序為黏膜下層、肌肉層與漿膜層,一般大腸癌都是從黏膜層分別往腸腔內及往外的黏膜下層生長,如果往下侵入黏膜下層,就會有淋巴轉移的可能;侵入越深,往各器官轉移機率越高。羅鴻源醫師呼籲,大腸鏡檢查是發現大腸癌的利器,如果檢查出有不正常的瘜肉,最好一併切除,以免「養」成大腸癌後患的風險。

(優活健康網新聞部/綜合報導)頭頸癌病人於手術或治療期最直接面臨的的就是飲食的改變,病人在這段期間可能因治療副作用食慾減低,進食量變少,而忽略了營養的充足;或是病人喝營養品喝膩了,家屬與病人陷入苦惱不曉得能有哪些替換方法?本次講座將由孫文蕙營養師於課程中與病人及家屬雙向互動,協助大家如何提供充足的營養並打破一些營養迷思,報名可電洽亞東醫院癌症資源中心(02)89667000轉分機2176。講座內容豐富,歡迎踴躍參加。名稱:頭頸癌病友營養迷思時間:106年6月8日星期(四)上午10:00-11:00地點:亞東醫院北棟一樓思源一廳(新北市板橋區南雅南路二段21號)洽詢:(02)89667000轉分機2176

(優活健康網編輯部/綜合整理)直至今日,根據厚生勞動省的調查(2009年國民健康營養調查)顯示,「極可能」罹患糖尿病的人,高達約890萬人。若加上1320萬人「有可能」罹患糖尿病的人,表示約有2210萬人處於高血糖狀態。也就是說,在15歲以上的日本國民中,每5人就有1人是高血糖的危險群。睡眠時間限制在4小時 提高罹糖尿病風險雖然,已有報告指出糖尿病患者當中,高達7成的人睡眠品質低落,但是這個報告結果卻不太為人所知。根據不同睡眠時間所顯示的控制血糖指標─糖化血色素(HbA1c,當血液中的葡萄糖進入紅血球,與紅血球中的血紅素結合後,就形成糖化血色素)之變化程度。在高糖化血色素者中、比率最低的人,一天睡眠時間在7小時左右。睡眠時間一旦低於或高於7小時,都會導致高糖化血色素者比率變多。接下來的實驗資料,是在美國進行調查研究的。在限制睡眠時間的狀態下,6天之後,比較胰島素與早餐後的血糖值。結果發現,與睡眠時間12個小時相比,睡眠4小時者胰島素處理葡萄糖的能力降低40%。測量吃過早餐後的血糖值,睡眠時間4小時的群組也比較高。僅僅6天的時間,只是把睡眠時間限制在4小時,就提高罹患糖尿病的風險。好的睡眠品質 有助於預防與改善糖尿病糖尿病在初期階段沒有任何自覺症狀,因此很容易被忽略。不過,一旦病情加重,可能會產生許多併發症而造成重症。例如,可能會造成失明的糖尿病視網膜病變、腎臟病變、神經病變、血管病變、高血脂症、膽結石等,每一種都是嚴重的症狀。而糖尿病併發的感染都十分嚴重,絕對不能坐視不管。讓糖尿病患者服用安眠藥,確保他們擁有「良好睡眠」。而六個月之後,調查他們糖化血色素的數值變化狀況。結果發現,未服用安眠藥的患者,其糖化血色素的數值幾乎沒有變化;不過,服用安眠藥而睡得較好的患者,糖化血色素的數值下降了0.47%。光是睡得好就能改善病情!從這個調查結果也明顯看出:好的睡眠品質,有助於預防與改善糖尿病。(本文摘自/睡不著、睡不好,絕對有救!/商周出版)

(優活健康網記者徐平/採訪報導)長骨刺一定要開刀嗎?骨刺通常會發生在脊椎、關節處,因此若是發生骨刺,許多病人都會擔心開刀會影響到其他組織,因此若聽到要開刀都會非常害怕。另一方面,開脊椎的骨刺,在術後卻造成癱瘓的病例也時有所聞,骨刺是否真的一定要開刀?一起來聽聽專業骨科醫師意見。發現骨刺時不一定要馬上治療豐原醫院骨科主任呂文憲表示,幾乎每個老年人都會生成骨刺,骨刺就像人的白頭髮一樣,是無用的組織,為65歲以上的老年人常見的問題,有骨刺的人不一定會有症狀,除非骨刺長大壓迫到神經造成腰痠背痛等情形才需要治療,在剛發現骨刺形成時不需要馬上治療,但可以在發現有骨刺時減少過度活動關節進行早期保養,避免骨刺越長越大形成其他臨床症狀。骨骼受刺激、曾有外傷或者年紀大都可能誘發活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示,骨刺是骨質增生的一種臨床現象。病人只要作平面X光檢查,就能夠清楚判斷病人是否患有骨刺或所患的骨刺位置和病情的嚴重性。當病人患有骨刺時,在X光片上,通常可見到病患的骨頭邊緣出現尖形的骨質突起。因為這些突起的骨質本質是骨頭的組織而且形態像「刺」一般,所以被稱為「骨刺」。很多人不了解骨刺是怎麼形成的?呂文憲主任表示,骨刺是骨頭與軟組織接壤的地方,骨刺生成與身體過度的活動、運動、年齡有直接的關係。當骨骼接受到過度刺激、曾有外傷,或者年紀變大時,都有可能誘發骨刺的生成。但是有骨刺不一定會出現症狀。骨刺的生成位置會影響到症狀楊椒喬院長表示,在臨床上,很多病人雖然已經生長有脊椎骨刺,卻從不感到生病痛苦,這與骨刺所在的位置有關,只要骨刺沒有壓迫到神經線,症狀便不會很明顯,換言之,真正問題的根源其實是神經壓迫造成的。因此當醫生告訴你的脊椎長骨刺時,不需要過度擔心、害怕,不會有立即的危險,因此也不需要立即開刀。枕頭過高容易造成頸椎錯位產生骨刺腰椎在活動時,牽涉到腰背部的許多肌肉群、韌帶,對骨骼產生牽、拉的作用,長期下來骨頭與軟組織交接的地方產生損耗,將刺激骨刺增長。另外,當頸椎生長骨刺壓迫到神經線時,因為頸部神經組織眾多,因此,頸椎骨刺所引起不適或其他的症狀也較容易出現。所以平日保養是十分重要。如枕頭不宜過高,過高會造成頸椎生理彎曲度變直,各節頸椎失去正常的位置,出現脊椎錯位,導致頸椎周圍的韌帶及軟組織不能放鬆,使頸椎骨出現骨刺增生。尋求民俗療法可能讓骨骼錯位更嚴重呂文憲主任表示,許多病人會有「長骨刺是因為運動太少」的迷思,事實上,骨刺的生成並不是與運動頻率有關,年紀較大的患者出現異狀一定要尋求專業協助,自行尋求民俗療法治療,恐讓骨骼錯位更加嚴重。在預防與治療脊椎骨刺方面,要避免長期過度劇烈的運動和活動,減少關節、軟骨受傷,避免過度的韌帶和軟組織的牽拉。同時也要防止關節退化,每天要做適當的運動。減輕關節軟骨的退化,修補軟組織的損傷,要有適當的治療才能減輕骨刺所帶來的痛楚,如果有很嚴重的神經壓迫的話,外科手術的減壓及固定便有必要,而這樣的治療及復健都需要專業醫師詳細的評估及診斷。

(優活健康網記者徐平/綜合報導)腰酸背痛不是病?小心骨鬆在作祟!45歲的梁小姐停經逾10年,去年滑倒後背部劇痛到幾乎無法行走,經檢查發現,梁小姐摔倒後造成第二腰椎的脊椎壓迫性骨折,原來是骨質疏鬆惹的禍。脊椎受到低能量的擠壓導致瞬間被壓垮花蓮慈濟醫院骨科醫師彭成桓表示,骨質疏鬆症除了好發70歲以上長者外,停經後的婦女也是質疏鬆症的大宗。停經的婦女容易罹骨鬆,主要是因為缺乏女性荷爾蒙的支撐,導致骨質含量會快速減少,一旦脊椎受到低能量的擠壓(自站立或坐著的高度跌落地板的能量),導致椎體瞬間被壓垮,患者通常會承受劇烈疼痛,活動受限,甚至駝背變形。骨質自出生後會隨著年紀而增加,35歲前達到最高峰,之後即逐漸減少,女性在停經後,骨質原本緻密的骨頭變成中空疏鬆。彭成桓醫師表示,骨質疏鬆無明顯症狀,容易被輕忽,有些婦女平時狀況穩定,一不小心跌到造成髖關節骨折、彎腰抱小孩造成脊椎壓迫性骨折、打個噴嚏造成脊椎骨折等,才知道自己骨質疏鬆。每天曬太陽10分鐘增加腸道對鈣的吸收常見骨折好發部位為脊椎、髖部、遠端橈骨以及近端肱骨,又以脊椎和髖部骨折傷害最大,以髖部骨折為例,一年之間女性死亡率高達15%,相當於晚期乳癌死亡率。彭成桓醫師建議,若確診為骨質密度T值介於-1至-2.5之前的患者,應與醫師討論是否需接受治療並持續追蹤。預防骨質疏鬆,飲食習慣採取高鈣對骨骼的健康尤其重要。除了要少抽菸、喝酒外,還可以補充含有鈣、鎂、維他命D的鈣片來維持,也要多補充含鈣食物,例如:豆類、深綠色蔬、海帶等,並每天至少曬太陽10分鐘來增加維生素D合成,以增加腸道對鈣的吸收,達到骨骼保健的效果。

(優活健康網記者徐平/綜合報導)許多電台、電視台會在節目中置入藥品廣告,節目內容活潑,call-in形式的節目除了是銀髮族日常的精神糧食外,也會因為主持人的背書讓買賣藥品變成參與節目的一部分。「天良」電視台販售的「天良」諾克治痛感冒液涉嫌以改標、改包裝等方式,販售過期或即將過期的「天良諾克治痛感冒液」。新北市衛生局呼籲所有販賣該產品的下流通路商,應依法配合下架回收,今日持續派員清查轄內藥品下架情形,截至106年5月26日12時止,天良公司提供之該藥品本轄下游廠商共150家已全數查核完畢,總計下架11,999瓶。衛生局再次提醒國人,若家中有「天良諾克治痛感冒液」產品,不管任何批號效期,請立即停止使用。衛生局表示,繼24日查獲天良公司涉竄改「天良諾克治痛感冒液」藥品批號及效期後,即命該公司應盡速提出退貨機制,該公司聲明自即日起至106年12月31日止皆可受理退貨,消費者持藥品空瓶或空盒或發票任一即可向原銷售處或全省銷售的藥局退貨,退貨時並補償原買價2倍金額。衛生局重申,業者切勿心存僥倖,該局以積極精進專業稽查作為持續查核,並依法嚴辦不法業者,一旦查獲違規情事,立即移請檢調偵辦,以儆效尤。若業者違法製造或輸入藥品,製造或輸入者可依藥事法第82條規定,處10年以下有期徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金。衛生局呼籲,業者製造或輸入藥品均應符合藥事法相關規定,以維護消費者權益及用藥安全。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu