皮膚乾燥緊繃,怎麼擦保濕品都沒用?皮膚科醫揪乾燥肌「3大元凶」

現代人長時間待在冷氣房,皮膚乾燥幾乎成為日常煩惱,你是否也常覺得皮膚乾巴巴,用了各種保濕產品卻還是沒有效果?從皮膚醫學的角度來看,皮膚乾燥不只是舒適與美觀問題,更可能是健康亮紅燈的警訊。

有些人以為只要狂擦保濕就能改善,事實上,皮膚乾燥的原因有很多,一味補水可能讓敏感成分滲入,導致紅腫發炎;而鎖水功能不足,水分還是會很快蒸發,最終還是引發皮膚的慢性發炎。對此,我帶大家深入了解皮膚乾燥的真正原因,並分享各膚質的皮膚健檢方式,讓肌膚恢復年輕健康。

延伸閱讀:

梅雨季皮膚癢不停!是汗皰疹還香港腳?「汗皰疹懶人包」一文看懂

皮膚乾燥不只缺水?

談到「皮膚乾燥」,多數人第一反應就是「缺水」,但在皮膚醫學裡,乾燥其實有兩種截然不同的成因,包括含水能力以及鎖水能力。

1. 含水能力(Skin Hydration)

試著把皮膚想像成一塊海綿,角質層和真皮層都具備吸收和儲存水分的本事。我們平常說的「含水」,指的就是角質層本身能抓住、保存水分的能力,如果這一層的儲水功能不足,皮膚自然會顯得乾燥、粗糙。

2. 鎖水能力(Skin Barrier Function)

想像一下市售布丁上的鋁箔蓋,那層密封不只防止外界污染,更重要的是防止水分蒸發。皮膚的「鎖水能力」就是這道屏障,能有效減少水分從表皮流失,醫學上稱為「經皮水分流失」(Transepidermal Water Loss,TEWL),一旦這層屏障受損,水分就會迅速流失。

換句話說,當發現自己在冷氣房裡很快感到乾燥,原因可能不只是角質層抓不住水分,更可能是皮膚屏障出了問題,無法阻止水分蒸發。所以,要改善乾燥不只要會「補水」,更要懂得「鎖水」,才能讓皮膚保持健康水潤。

延伸閱讀:

T字部位易出油?臉泛紅是敏感肌?皮膚科醫用「科學證據」教你正確護膚

皮膚乾燥的3大元兇

搞懂了「含水」與「鎖水」的差別,我們就會發現,導致皮膚乾燥甚至敏感的原因,主要有3個原因,包括清潔習慣、皮膚結構以及與腺體功能有關,若未搞清楚根本原因,保養再多也難見效。

1. 過度清潔讓「鎖水層」受損

不少人為了控油抗痘,不小心就「洗」過頭,或剛做完醫美療程,皮膚屏障尚未修復,就急著用酸類產品縮毛孔,結果反而傷害了皮膚表面的角質層,讓原本排列整齊的「瓦片狀結構」被破壞,角質間的脂質也來不及修復,導致水分容易流失。這樣一來,不只皮膚更乾,還會對外在的冷熱刺激變得更敏感,皮膚自然變得更敏感。

2. 皮膚「含水結構不足」

有些人的皮膚天生就難以抓住水分,像是異位性皮膚炎或過敏體質的朋友,因為體質和免疫狀態的關係,不只皮脂分泌量可能不足,連角質層的分子組成都可能不夠完整;尤其是神經醯胺(Ceramide)這類關鍵的細胞間脂質減少時,皮膚自然就抓不住水分,容易顯得乾燥。

3. 腺體分泌總量不足

有一種情況是特殊疾病,例如修格蘭氏症候群(Sjögren's Syndrome)會導致汗腺、皮脂腺等腺體分泌降低。少了這些天然的滋潤,皮膚當然會變得乾燥。這種乾燥並不是皮膚含水或鎖水能力出了問題,而是「源頭活水」變少了。

總結來說,皮膚乾燥的背後,可能是清潔過度、結構缺陷,或是分泌減少。只有找出真正的元兇,才能對症下藥,讓皮膚回到健康水潤的狀態。

5大常見皮膚健檢

既然皮膚乾燥的成因多元,治療方式自然不能一體適用,這也是為什麼皮膚科醫師強調「皮膚健檢」的重要性,只有精準找出乾燥的根本原因,才能真正對症下藥。以下介紹目前實驗室與臨床常用的幾種專業檢測,掌握肌膚的真實狀態。

1. 鎖水能力檢測

經皮水分流失儀(TEWAmeter)可以測量皮膚表面水分蒸發的速度。TEWL數值偏高,代表皮膚屏障受損、水分流失加快,鎖水能力不足,屏障受損不僅讓你覺得乾燥,也會讓外界過敏原和刺激物更容易入侵,引發發炎。不過,這項檢測容易受到環境濕度影響,屬於瞬時數據,主要用於保養品實驗過程,臨床門診的參考價值有限。

2. 含水能力檢測

角質層水分儀(Corneometer)測量角質層的水分含量。當數值偏低時,代表角質層含水能力不足,皮膚容易乾粗、脫屑。這項檢測的穩定度比 TEWL高一些,但同樣受到環境影響,適合保養品測試的即時比對,臨床治療的追蹤價值有限,因此皮膚科門診較少使用。

3. 皮脂分泌檢測

皮脂計(Sebumeter)利用特殊試紙吸附皮膚表面皮脂,再用光學方式測量皮脂量。運動量大或青春痘肌的數值偏高,乾性或老化皮膚則偏低。這項檢測的穩定度比前兩者高,但因為測試要執行標準化清潔、測量等待時的環境條件也有嚴格要求,現實門診的狀態下較難執行。

4. 真皮膠原、黏多醣檢測

高頻超音波(HFUS)屬於高科技檢測,能用超音波探頭評估真皮層的厚度、膠原蛋白密度與彈性。因為膠原蛋白和玻尿酸等黏多醣的狀態,直接影響皮膚的保水性與彈性,同時也間接反映真皮層含水能力。這類影像不易瞬間變化,適合用來記錄皮膚厚度、腫瘤等物理狀態,臨床追蹤也有參考價值。

5. 肌膚監測

電子伍氏燈(Electronic Wood's Light)除了能記錄色素與皺紋,偏光影像還能排除角質反光干擾,更精準追蹤皮膚發紅或色素沉澱的細微變化。紫外線波段攝影還能激發皮膚、毛髮或分泌物的螢光反應,幫助醫師判斷發炎或代謝異常。電子影像應用於臨床追蹤與比對時具有參考價值。

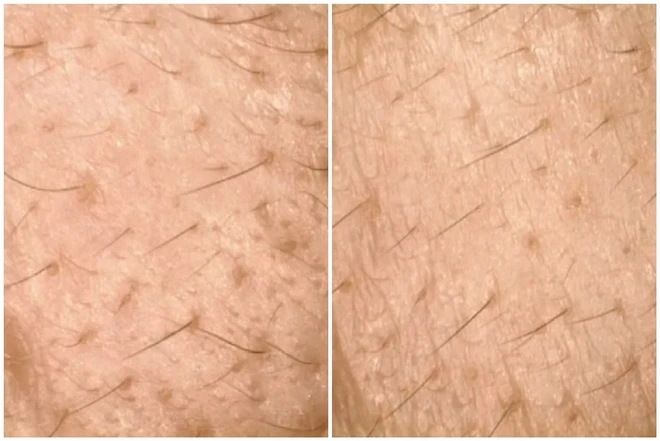

電子皮膚鏡(Electronic Dermatoscope)能放大觀察皮膚的微觀結構,記錄顯微紋路、毛孔、甚至淺層微血管的狀態。這些細節有助於判斷皮脂膜健康、毛孔是否堵塞,以及皮膚是否有發炎現象。這些影像紀錄運用於長期追蹤、比對時,對於臨床療效與風險的追蹤非常有幫助。

【各項皮膚健檢工具比較】

無論是在實驗室還是臨床門診,這些工具都能提供穩定的科學數據,協助醫師更精準地判斷膚況,進而規劃出適合個人肌膚的保養與治療策略。了解這些專業的皮膚健檢工具,有助於我們更全面掌握肌膚狀態,做出更有方向的保養選擇。

全身健康檢查是現代人維持健康的基本常識,皮膚健檢不只是愛美人士的專利,而是每個重視健康的人都該有的日常保養策略。透過專業皮膚健檢掌握膚況變化,不僅能提升保養與治療的精準度,還能有效避免錯誤保養導致敏感、粉刺、暗沉,甚至細紋、酒糟等問題,讓肌膚長期維持最佳狀態。

(本專欄反映專家醫療見解,不代表《優活健康網》立場)(本文作者為極緻皮膚專科診所院長、中華民國美容醫學醫學會常務理事,著有《肌戒毒:14天不洗臉的真正醫學美容》、《肌戒毒2:見證肌膚自我修復的51個案例》等書)

歡迎加入《優活健康網》line好友,更多醫療新知搶先看!