(優活健康網新聞部/綜合報導)隨著性別平等在社會政治領域的愈趨進步,除了平等和公平之外,性別間仍存在著極為重要的身體差異,運動訓練就是一個這樣的領域。但是,一項新的研究挑戰了傳統認為男性運動能力優於女性的看法。這項研究檢驗了顯現在身體有氧功能上的性別差異,更具體地說,是著重於性別如何影響人體在開始運動時處理氧氣的能力。來自加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)的Thomas Beltrame帶領了此項研究,研究發現發表在《應用生理學、營養學和新陳代謝》期刊上。持續運動下 女性體內氧氣循環速度比男性快30%過去的研究認為男性的氧氣攝取能力(此為衡量有氧功能的標準)比女性來得快,而女性則比兒童和老年人更快。但是,這個問題還沒有在健康的年輕人身上探討過。因此,研究人員假設在這個人口樣本中,過去對男性氧氣置換速度比較快的研究結果也會是正確的。研究團隊招募了18名健康的年輕參與者,其中9名為男性、9名為女性。所有參與者都非常具有活力、有著相似的年齡、體重和有氧功能。參與者被要求參與「心肺功能增量跑步機運動試驗」,及3次中等強度的跑步機運動試驗。測試結果顯示:「女性的周邊肺動脈氧氣攝取動力顯著地比較快。」更具體地說,在持續運動的狀態下,女性體內氧氣循環的速度比男性快30%。換句話說,女性可能天生更具運動能力,因此推翻了原本男性優於女性的說法。調查結果可能會改變運動訓練滑鐵盧大學應用健康科學院教授Richard Hughson表示:「我們發現女性的肌肉能更快地從血液中攝取氧氣。因此,從科學的角度來說,女性擁有一個更優越的有氧系統。」氧氣攝取是測量有氧功能的標準,它描述了體內每分鐘可以攝取和使用的氧氣量。正如美國運動醫學學會所解釋的,我們的耗氧率「提供了測量進行高強度有氧代謝之最大能力,而其與運動表現和身體健康密切相關」。因此,較高的氧氣處理速率意味著女性可能比較不容易肌肉疲勞,並有可能在運動上表現的更好。她們也可能具有較好的恢復力,因為較高的氧氣處理能力意謂著消耗較低的體力。Beltrame教授說:「調查結果與人們普遍認為男性的身體天生更具運動能力剛好相反。雖然我們不知道為什麼女性氧氣攝取速度較快,但這項研究動搖了傳統的觀點……這可能改變我們評估和運動訓練的方式。」(文章授權提供/台灣女人健康網)

記者及編輯團隊

《優活健康網》有專業的記者及編輯團隊,內容整合醫學專業、健康生活乃至關係心理學等相關文章,致力為讀者提供最正確的健康認知與保健常識。

(優活健康網記者林奐妤/編輯整理)身為家長,孩子成長階段,是不是曾有「男生別玩洋娃娃」、「女生該扮家家酒」這樣的執著?小心自己落入了性別刻板印象的深淵,不但否認孩子玩玩具所習得的能力,也不經意間將刻板印象固著在孩子腦中,影響孩子的價值觀。打毛線、烹飪 可訓練肌肉及記憶力在學打毛線的過程中,可以訓練很多能力。不明究裡的正義魔人,卻偏激地認為打毛線是女生做的事,男生不應該學。這些喜歡隨便評論別人的人,才是阻礙兒童正常發展的魔人!二十多年前,我考入高雄醫學院職能治療學系,在大學四年過程中,學習了打毛線、十字繡、甚至是烹飪,從這些學習當中,我們可以體會到各種動作所使用的肌肉群、了解完成作品所需要的記憶力,甚至還能體會身心障礙者無法完成任務的心情,這對我們同理病患、訓練技能有很大的用處!我甚至還以身處在「醫學院裡的家政系」為榮呢!「內驅力」發揮自主決定 有助獨立思考我們還可以來談一下「自主權」這件事。不論從心理學或生理學的角度來看,有個能力叫「內驅力」,也就是驅使個體產生一個行為的能力,例如肚子餓了會找東西吃,睏了會找個地方睡覺。不只人有內驅力,包括動物也有,我們常看見野貓會自己找路邊的野草來吃,那是因為它們需要纖維質,這樣才能維持健康。如果以這個理論來看,孩子會自動地學習打毛線,也是大腦尋找自我成長的出路,是「內驅力」讓他的「自主權」決定要做哪些事,這樣長大之後,才有獨立思考與解決問題的能力!當然,「自主權」的運用不是無限上綱,但是這得由各家長自行決定,旁人是無法給予意見的。(本文摘自/請問阿鎧老師/平安文化)

(優活健康網記者林奐妤/編輯整理)柔軟伸展操中最受歡迎的動作,就是前彎。站著做前彎、坐著做前彎……,這些動作大家都知道,很多人在中小學測量體適能時,也都做過各式各樣不同的前彎伸展。原則上,前彎彎得越下去,代表身體的柔軟度越好。許多人的觀念是「身體夠柔軟,感覺就會很健康……」。但這不只是感覺而已,而是真的能代表健康的指標之一。前彎訓練腰、臀、大腿柔軟度 解決腰痛問題首先,我想先稍微談一談,為什麼我會秉持著「前彎很重要」的想法。我在國高中時期一直持續練體操,曾經立志參加全國運動會和全國高中運動會。但是,在高中二年級時,卻罹患了椎間盤突出,導致腰部及右腳痛到完全動彈不得。當時我接受了某位教練的指導,徹底進行了提高腰部、大腿後側、臀部柔軟度的訓練。我一直記得這件事,因為後來我僵硬的腰部竟然慢慢地變成像蒟蒻一樣柔軟,同時腰部疼痛的問題也消失了。就結論而言,我能克服腰痛,最大的原因,就是因為我找回了大腿後側的柔軟度;而前彎要彎得下去的關鍵,就是要充分伸展大腿後側的肌肉。柔軟度做得好 進而達成肌力訓練及體態目標身為一名健身教練,每天都在指導許多學員如何鍛鍊身體。因此,針對如何強健身體,我提出了「鍛鍊身體的金字塔原則」(參閱上圖)。假使位於金字塔頂端的是理想中的強健體魄,那麼位在最底部的就是「可動範圍=柔軟度=前彎做得好」。身體的健康如果只是暫時性的、不能長久維持,那麼便一點意義也沒有了。因此,我希望大家第一步要做的,就是提高身體的柔軟度,打好鍛鍊身體的基礎:前彎能力。(本文摘自/前彎,最強舒筋活血法/采實文化)

(優活健康網記者林奐妤/編輯整理)透過伸展運動,至多只能練出身體的柔軟度。當身體的柔軟度提升至某種程度後,還必須接著做肌力訓練。一定要進行肌力訓練的原因,是它可以提升肌肉的品質,而且還能維持隨著年齡增長而遞減的肌肉量。肌肉量在25歲後開始減少 40歲後明顯下降一旦肌肉減少,代謝就會變差,進而導致肌肉無法有效保護身體及關節,造成各種疼痛傷害。然而,透過伸展運動並無法增加肌肉量,也無法培養出體力。事實上,研究結果已經發現,肌肉量在二十五歲過後就會開始逐漸減少,自四十歲開始將明顯下降。尤其是下半身、軀幹的機能會明顯衰退;假使放任不管,一旦年紀到了八十歲之後,肌力只會剩下三十歲時的一半,其中位於軀幹的肌肉腰大肌,具有彎曲髖關節、使骨盆立起等作用;當這部分的肌肉開始衰弱,便會對前彎動作造成不良影響。換言之,隨著年齡增長,維持肌肉量也變得越來越重要。3種肌力訓練 姿勢比次數更重要我要為大家介紹的,就是鍛練臀部及大腿等下半身的肌力訓練,都是可以鍛練到前彎柔軟度相關肌肉的運動。在下半身的肌力訓練中,將介紹包含大家熟悉的深蹲等運動。建議初學者或是沒有運動習慣者,先從負荷量「小」的運動開始做起,等到這項運動能夠輕鬆完成後,接下來再繼續進行負荷量大的運動。以下是注意事項:● 姿勢比次數更重要。● 不要憋氣,自然呼吸。● 肌力訓練兩天做一次就好。其中最重要的一點,就是保持正確姿勢。若過於著重次數但姿勢不正確的,不僅效果不佳,甚至可能會導致運動傷害。(本文摘自/前彎,最強舒筋活血法/采實文化)

(優活健康網記者林奐妤/編輯整理)傳統中醫的穴道觀念,對於緩解身體不適已有科學實證。然而你知道,按壓穴道其實也有助於情緒、心理狀況的調整嗎?「穴道腦療法」能促使大腦發出指令,進而平復心情。暴怒、煩躁、悲傷時 可用穴道腦療法平復「穴道腦療法」在以下不快的感情湧現的時候,十分有效。‧勃然大怒很想破口大罵的時候‧緊張而無法發揮實力的時候‧因芝麻小事而焦慮煩躁的時候‧嫉妒之心無法抑制的時候‧悲傷一直持續的時候‧倦怠感一直無法消除的時候另外,對於希望等一下可以「保持心情平靜」的以下場合也有效果。‧要警告老公的時候‧一定要教導孩子道理的時候‧非罵部下不可的時候為了避免因為勃然大怒而說出過分的話,或是因為極度緊張而腦筋一片空白,在開始行動之前先做「穴道腦療法」的話,就很有效果。不只有益自己 也阻斷人際間情緒惡性循環做了「穴道腦療法」後,腦就會正常運作,發出控制感情的指令,帶來安定的心理狀態。可以擁有不會因小事情就焦慮、煩躁,或是愁眉不展,「不會被感情耍得團團轉的腦」。記憶力或集中力逐漸衰退的人,若每天進行「穴道腦療法」,也可以感覺到活力充沛,提高幹勁。活力充沛的每一天,將會比以往更開心。這樣的良好影響,不僅限於自己。人都有把負面情緒,特別是怒氣,發洩在比自己弱小的人身上的傾向。社長發洩在部長身上,部長發洩在課長身上,課長發洩在新進員工身上,太太發洩在孩子或寵物身上……。能把這個「負面的連鎖」,在自己這裡就到此為止,也是這個療法的魅力。(本文摘自/按壓手穴道,釋放壞情緒/采實文化)

(優活健康網記者林奐妤/編輯整理)被同事的話激怒而大動肝火,或是因孩子的任性,不知不覺就大聲了起來,這種事,不管是誰都會發生。但是,任由這種情緒發作勃然大怒,可能會給工作帶來阻礙,或是讓人際關係產生無法挽回的裂痕。避免這種狀況發生,不妨試試能抑制激烈怒氣的穴道-合谷。按壓合谷穴 能緩解頭痛、牙痛等手背朝上,從拇指和食指的骨頭連接而兩指分開的部位開始,位於靠近食指側的穴道。請從骨頭的內側開始往上推般地按壓吧。按壓的時候,感覺有痠痛的刺激的話,這個位置就是正確的。對激烈的怒氣有效的穴道是「合谷」。合谷原本就是對頭痛、牙痛、胃痛、肩頸痠痛、喉嚨痛等緊急的疼痛有效的萬能穴道。再加上對壓力或內臟的不適也有效,在眾多的萬能穴道之中,是最具代表性的穴道。分泌β腦內啡 鎮痛比馬非強6倍按壓合谷,就會分泌「β腦內啡」。β腦內啡具有鎮痛效果,而且強度比眾所周知的嗎啡更強六倍,不只是疼痛,就連激烈的怒氣也能抑止。突然怒火攻心的時候,首先請大大地吐一口氣,然後用力按壓合谷,在心中默唸「怒氣呀,停下來!」。像這樣想抑制瞬間爆發的怒火時,按壓位於手上的穴道就很方便。因為能在對方沒有發覺的情況下按壓穴道。直到怒氣平息前,不管按壓雙手的穴道幾次都沒關係。當然,也可以預防性的先按壓。覺得好像快要發火,為了讓自己冷靜下來,請先按壓穴道。這個時候,再加上「情緒小咒語」,會更有效果。合谷穴位於拇指與食指間 按壓時有痠麻感一般認為,在怒氣爆發的時候,血壓會上升,或是血液集中到頭部,能讓這種狀態恢復正常的,就是合谷。常常有人問道:「如果一直按壓降血壓的穴道,血壓會不會下降過多呢?」其實並不需要擔心這樣的問題。穴道按壓,和降血壓的藥是不同的,是為了讓腦「正常化」的手段,和血壓的高低沒有關係,只會幫助恢復到正常狀態。穴道是「沒有副作用的藥」。雖然合谷是如此萬能的穴道,但是很多人都會按錯合谷的位置。如果按壓的時候,沒有痠痛的刺激(因人而異,或許有人會感覺麻麻刺刺的),就要懷疑位置是否按錯了。合谷正如字面所示,是位於拇指和食指的「山谷間」。以這個山谷間為起點,從兩隻手指分開處的內側,沿著食指的骨頭旁邊找,就不會出錯。如果有摸到神經的感覺的話,那就是合谷。(本文摘自/按壓手穴道,釋放壞情緒/采實文化)

(優活健康網記者林奐妤/編輯整理)「想不起對方的名字」、「自己是不是慢慢變痴呆了呢?」這些是年紀大了,不管是誰都會有的煩惱。平常應該能很快就寫出來的字,突然想不起來,而為了最近記憶力很差而煩惱,不妨試試能預防痴呆症、提高記憶力的「中泉穴」。使大腦分泌乙醯膽鹼 預防痴呆症對於記憶力逐漸衰退,或是有痴呆症的不安時,有效果的就是「中泉」。中泉穴位於手腕在手背那一側的折痕上的穴道。把手腕的寬度分成四等分之後,距拇指側四分之一的地方,用另一隻手的拇指用力按壓。藉由按壓中泉,就可以促機大腦分泌一種被稱為「乙醯膽鹼」能讓腦部血液循環變好的荷爾蒙。乙醯膽鹼是和運動神經或學習能力大大相關的荷爾蒙,如果在腦內它的作用高的話,記憶力也會提升。近年乙醯膽鹼也因為對預防痴呆症也能發揮力量,而備受矚目。不只是記憶力,也能讓運動神經活化的中泉,就算每天刺激也沒有問題。對於防止動脈硬化、預防腦中風的效果也很好。改善食慾不振 促進唾液分泌、活化腦部中泉也能幫助改善食慾不振。進食時人體會自然會分泌唾液,唾液中含有大量能讓身體保持正常機能的荷爾蒙或酵素。唾液大量分泌的話,也能讓腦部活化, 使得頭腦確實地運作。持續緊張的話,唾液會分泌不出來,變得口乾舌燥。受到強大的壓力時,唾液的分泌就會變差。飲食和唾液、腦的運作和心理的狀態,有著密切的關係,會彼此相互影響。吃好吃的東西,腦就會被療癒,這也是受到好心情的影響。(本文摘自/按壓手穴道,釋放壞情緒/采實文化)

(優活健康網記者湯蕎伊/編輯整理)避開太陽,有時候會像是節食時想避免把新鮮出爐的巧克力餅乾吞下肚一樣。你的大腦裡有個聲音開始對你說話,慫恿你(相當潛意識地)小小地咬上一口餅乾;或者說,在這個比喻的例子裡,就是讓你的身體接觸到一點點陽光(只要幾秒鐘而已,不會傷害身體的!),此時餅乾的味道──或是曬太陽的感覺──總是特別美好,讓你吃到停不了口,或是忍不住要一直沐浴在陽光下。小咬幾口可能變成全部吞下肚,小曬幾秒鐘可能會變成好幾分鐘。究竟是什麼原因讓陽光感覺起來那麼棒美好呢?曬太陽會刺激身體釋放一種「感覺良好」的物質那種曝曬過紫外線之後帶來的幸福感,是身體上真正的感覺,而且可能早在我們變成人類之前,就已經根深柢固地嵌進我們的DNA裡。曬太陽會刺激身體釋放一種「感覺良好」的物質,提供了天然的快感,這類物質像是血清素(serotonin)、多巴胺(dopamine)、β-腦內啡(beta endorphin),算是人體的天然鴉片。(吃餅乾也可以得到等效的反應,釋放出相同的荷爾蒙,構成那種最熟悉的陶醉感。)陽光也會抑制像褪黑激素那樣的荷爾蒙,這類荷爾蒙會讓你覺得懶洋洋提不起精神,還有「消沉」的感覺。以前我們認為釋放這些荷爾蒙的動作始於下視丘,它是我們腦部的情緒指揮中心,也是數不盡的荷爾蒙反應的發源地。不過最近科學家已經解開了這個祕密通訊服務之謎,發生之處其實就在你的你的皮膚細胞裡。事實證明,我們的皮膚和神經系統共用同一種我們才剛剛開始瞭解的語言。舉例來說,現在我們已經知道這些控管情緒的荷爾蒙鑰匙,可能並非大腦的獨家產品,它們也可以經由曝曬過紫外線的皮膚細胞生成,然後進入血液中,再傳送至大腦──現在這條通路成了雙向道。陽光能控制生活的生物節奏陽光對你心理狀態的影響,絕對不只是短期的而已,它幾乎能完全控制你生活的生物節奏──體溫高低點的日常模式、警覺性的高低、睡眠模式、荷爾蒙的分泌,以及其他基本的生物功能,像是什麼時候想吃東西等,它甚至還會成為你老年時罹患失智症的風險因素。讓我們來好好看看這些關聯之處,一路上我還會進一步提到與維他命D的關聯。(本文摘自/健康是曬出來的:維他命D之父的養生報告/時報出版)

(優活健康網記者湯蕎伊/編輯整理)精製過的白砂糖屬於化學物質,有害人體健康,請各位盡量避免食用。現在,我想進一步說明白砂糖的製作過程。白砂糖是由蔗糖中搾取出物質,利用石灰及二氧化碳使污垢沉澱,去除多餘的雜質之後,再進一步精製而成。雖然石灰及二氧化碳會在製作過程中被清除乾淨,但這種沉澱雜質的方式,還是多少會讓人覺得不安。此外,經過精製之後,砂糖中含有的礦物質和維生素也會跟著流失,用「化學物質」來形容它也不為過。因為身體吸收白砂糖的速度相當快,食用白砂糖後,血糖會急速升高,身體為了降低血糖,會大量分泌胰島素,導致血糖值急速下降,引發低血糖症狀。當血糖值持續偏低,身體又會為了拉高血糖而分泌腎上腺素,腎上腺素一旦分泌過剩,會讓人無法做出正確的判斷,或是出現焦躁、易怒等情緒反應,有些人甚至會因此失眠。由此可見,白砂糖對人體絲毫沒有半點益處。白砂糖攝取過量 身體須從骨頭或牙齒中溶出物質中和鹼性物質 此外,白砂糖屬於「酸性食品」,大量攝取之後,為了中和體內的酸鹼值,身體會分泌大量的鹼性物質,導致體內礦物質流失,其中又以鈣質的流失率最高。換句話說,白砂糖一旦攝取過量,身體就必須從骨頭或牙齒中溶出物質,來中和體內的酸性物質,而這也是引起蛀牙和骨質疏鬆的原因之一。建議使用未精製的糖蜜、蔗糖、甜菜糖或楓糖在演講及料理教室中,我不斷地對大家高聲疾呼:「只要不吃白砂糖,就能改善超過一半的疾病。」有鑑於此,我的料理也盡量不加糖,以麥芽糖或味醂調味。如果迫不的已一定要使用砂糖,建議各位使用未精製的糖蜜、蔗糖、甜菜糖或楓糖等含有鈣質與礦物質的糖,但切忌不要使用太多。此外,雖然黑糖對身體不錯,但製造過程中會加入石灰,幫助黑糖凝結成塊,所以也不建議使用。對了!「人工甘味劑」是最糟糕的選擇,請各位絕對不要使用這類產品。總之,為了身體健康著想,請不要再食用化學製品了!(本文摘自/一菜一湯的健康奇蹟/采實文化出版)

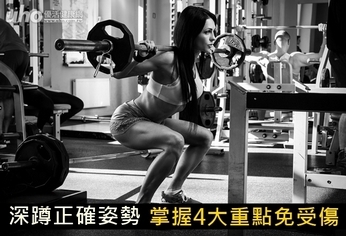

(優活健康網記者林奐妤/編輯整理)深蹲是能同時運動到下半身、核心肌群的運動,也因為可以不使用器材而廣受歡迎。然而,深蹲的正確姿勢,各派總有不同觀點,因為一旦姿勢錯誤,恐會造成腰部、脊椎的傷害。以下將介紹深蹲正確姿勢的4大重點:1)腰部姿勢與膝蓋方向深蹲時最常出錯的就是腰部姿勢,腰和背都要打直,才能避免腰部受傷。如果因為姿勢維持不易而彎腰駝背,反而會為腰帶來更多負擔,也會因為身體重心向後傾而跌倒。很多人做了深蹲會膝蓋痛,這是因為沒留意膝蓋的方向。雙腳要打開與肩同寬,腳尖要盡量向著正面,呈現「11」的樣子。在蹲下去時感覺像要把膝蓋往外轉一樣,膝蓋和大腿出力就可以了。這樣大腿正面的股四頭肌自然就會緊繃,臀部也跟著收緊。維持這感覺做深蹲,姿勢就不會晃動,可以穩定做完動作。2)膝蓋彎曲的角度很多人在深蹲時感到最困惑的,就是膝蓋到底要彎到什麼程度。答案很簡單,就是彎曲到從側面看是90度再起立就可以了。膝蓋彎曲到90度,表示臀部和地板平行,如果膝蓋再繼續往下彎,臀部再繼續往下坐,身體重心自然會往後移,使脊椎變得不穩定,更有受傷的危險。3)腳尖方向與雙腳寬度做深蹲時,雙腳的寬度不同,刺激的部位也不同。深蹲可分為雙腳寬度比肩膀窄的窄距深蹲、雙腳寬度跟肩膀同寬的一般深蹲、雙腳寬度比肩膀寬的寬步深蹲三種。窄距深蹲可以刺激大腿外側的肌肉,一般深蹲可以刺激整條大腿,寬步深蹲則可以刺激大腿內側和臀部。而腳尖的方向也很重要,一定要和膝蓋朝著同個方向。做寬步深蹲時雙腳會張得很開,所以腳尖也要往外打開。4)視線深蹲時視線最好向上15度看著前方。低頭做深蹲腰很容易彎,使全身無法維持緊繃。而腰彎了身體重心也會改變,導致膝蓋關節承受過多壓力,反而容易受傷。所以深蹲時一定要抬頭挺胸、腰背打直,保持全身緊繃的狀態。(本文摘自/地表最強徒手運動/尖端出版)

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu