(健康醫療網╱記者蘇湘雲報導) 不少35歲女性高階主管超時工作、工作壓力大、熬夜、晚睡,長時間下來,不只膚質粗糙,膚色也逐漸暗沉。由於行程滿檔,就算想接受醫美療程、雷射治療,也常因復原期動輒一星期而卻步。皮膚科醫師鄭惠文表示,門診中,這些高階主管、貴婦名媛因為行程緊湊或無法等待恢復期,常選擇像755皮秒雷射這類幾乎沒有復原期的療程,以較有效率的方式,同時解決膚色、膚質問題。 35歲以上女性都希望有個美麗魔鏡:「可以還我年輕、白皙、緊緻膚質!」 鄭惠文醫師分析,膚色要白、膚質要細緻,這是兩項不同的挑戰,女性超過35歲,多數不只要求膚色要好看,也希望擁有「年輕的膚質」,多希望魔鏡能告訴妳,漂亮女人就是妳!然而坊間很多療程都可以美白,但多數無法兼顧膚質。所以雖然現在市面上皮秒雷射選擇有許多種類,其中波長755的皮秒雷射比起其他波長,更能震碎、吸收黑色素,提升膚色白皙度。 755皮秒雷射+蜂巢式透鏡 就是膚質改善的秘密武器 隨著年紀增長,想要改善膚質,以前多以飛梭雷射為主。鄭惠文醫師指出,飛梭雷射就是在皮膚上打小洞,以「破壞再重建」原理讓膚質更緊緻,治療後傷口會結痂,復原期約一星期,若打得過於頻繁,便可能造成反黑、肌膚敏感;相較之下,755皮秒雷射搭配蜂巢式聚焦陣列(俗稱蜂巢透鏡),更能將能量「精準」聚焦於皮膚下方,運用在皮膚下打洞、促進膠原蛋白增生方式提升緊緻度,療程結束後,皮膚表面幾乎沒有傷口,多數民眾打完就能直接恢復正常生活、上班、上妝。這不就像美麗魔鏡般,讓變美變細緻很簡單! 755皮秒雷射精準、有效率 755皮秒雷射精準、有效率 但更需要經驗豐富皮膚專科醫師來處理 兩、三年前皮秒雷射剛引進台灣時,鄭惠文醫師就開始投身755皮秒雷射治療領域,目前已執行近千例人次,經驗非常豐富。鄭惠文醫師觀察到,多數求診民眾接受治療後多半認為,這類療程蠻有效率,與過去反覆來回診所、接受不同療程相比,治療、復原時間明顯縮短,也因為這因素,頗受行程滿檔高階主管、活動多的貴婦名媛的青睞。 選擇雙認證較有保障 慎選醫師也是關鍵 鄭惠文醫師提醒,民眾選擇皮秒雷射療程時,在痘疤、細紋方面,必須要有美國FDA、台灣TFDA雙認證,可以改善細紋甚至痘疤,效果才有保障。另外,進行雷射療程時,一旦參數、能量沒控制好,可能產生反黑、肌膚敏感等問題。因此醫師技術也是重要關鍵,醫師要有充分經驗,才能根據不同膚質情況調整雷射參數、強度,如此不但可減少副作用風險,肌膚也才有機會達到「白拋拋」的境界。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/news/article/31805/

集結資深記者,擔任醫療與民眾之間的橋樑,採訪醫界專家,將艱難的醫學名詞轉換為日常生活知識,提供最專業、最用心、最貼近您的健康新聞。希望大家多傾聽身體的訊息,除了治療疾病之外,在平時生活中享受健康!

(健康醫療網/記者關嘉慶報導) 現代人多晚婚,也使得高齡婦女懷孕生子的機率大幅降低,再加上很多女性為了要有窈窕身材,經常會節食減肥,以致出現營養不良的現象,也都會降低懷孕率;中醫師提醒,女性想要懷孕生子,在飲食起居上有三大原則要謹守,再經由中醫調理,才能成功懷孕。 三大原則:11點前睡覺、三餐定時定量、運動 想要增加懷孕機率的三大原則為何呢?桃園醫院中醫科中醫師戴瑛慧表示,中醫治療不孕很重要的就是要調養體質,尤其是要使月經正常;而在生活起居上,首先最需要注意必須在11點前睡覺,其次是飲食上要三餐定時定量,而且運動也是很重要的環節,現代人因工作關係常需久坐,易致骨盆腔血液循環不足,即使每天散步40分鐘都會有幫助,可以使受孕機會高很多。 壓力大、愛喝冰品以及愛減肥會難受孕 然而,要想做到上述的三大原則卻是知易行難;中醫師戴瑛慧指出,不少女性會因為壓力大,個性容易緊張而導致肝氣鬱結,也有人因為喜歡喝冰品,或是愛吃寒涼食物而造成體質虛,甚至有人喜歡減肥,導致氣血不夠,都有可能影響受孕。 多運動心情好 戒吃寒涼食物和冰品 戴瑛慧中醫師進一步指出,若是肝氣鬱結造成不孕,會使用疏肝理氣藥物,但是在生活上要搭配運動,運動可讓體內氣機通暢,一方面讓心情開朗,另一方面也有助孕效果;而對於偏寒性體質或陽氣不足的人,一定要戒吃寒涼性食物,不要吃冰品,要吃平性與溫性食物,才能增加懷孕機率。 月經不順要調養 理氣活血藥可助孕 經前、經期不適的狀況,暗示著體內臟腑氣血不足或不順,容易有不孕狀況;所以,戴瑛慧中醫師說,想要增加受孕機會,除了助孕的中藥之外,也會針對月經不順進行調養,而在月經前針對病人體質調理經期,稍加理氣活血藥物,使月經來順暢,也有助孕效果。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/news/article/31832/

(健康醫療網/記者郭庚儒報導) 中老年人膝蓋卡卡,沒走幾步就痛,膝蓋發生問題真的是關節退化了嗎?根據醫師臨床觀察發現,膝蓋發生問題絕大多數是老年人,主因確實是膝關節退化,也就是所謂的退化性關節炎。 日常活動需要膝蓋 膝蓋不好,人生就是黑白。萬芳醫院家庭醫學科兼任主治醫師陳柏臣表示,膝蓋是人體重要的大關節之一,位於大小腿之間的連接部位,日常活動都需要使用膝蓋,包括站立、蹲坐、走路、跑步等。 膝蓋有問題 老年人最多 陳柏臣醫師指出,臨床觀察發現,多數老年人有膝蓋問題,原因以退化性關節炎為主,因關節軟骨磨損引起膝蓋卡卡、行走疼痛;而年輕族群則以肌肉、肌腱受傷,導致膝蓋彎曲時發生不舒服,並不是關節本身的問題。 有免疫疾病 膝蓋也不舒服 另外,罹患免疫疾病如類風濕性關節炎,引起關節腫脹、疼痛,或是痛風性關節炎,雖然結石出現在膝蓋機率較低,但其他關節部位如手指、腳趾、手肘等,慢性發炎反應,紅、腫、熱、痛的症狀,都會發生膝蓋問題。 關節疼痛不適 先就醫找病因 陳柏臣醫師強調,長期間肌肉沒有鍛鍊發生萎縮,膝蓋關節不穩固,容易發生脫臼、錯位,同樣也會造成膝蓋不舒服。他建議民眾,發生關節疼痛不適,應就醫找出病因,對症治療才正確。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/news/article/31750/

(健康醫療網╱記者蘇湘雲報導) 中年人從椅子上或蹲姿起身時,若常感覺頭暈、輕微頭痛,就要提高警覺,這種現象代表血壓暫時下降,醫學名稱為「姿勢性低血壓」。美國一項研究顯示,常出現這種現象的人,20年後出現失智症的風險較高,老年認知功能也容易變差。 姿勢性低血壓 可能對大腦造成永久傷害 這項研究成果已發表於美國心臟協會所舉辦的2017年流行病學、預防╱生活型態與心臟新陳代謝健康醫學研討會。研究認為,「姿勢性低血壓」這類暫時性低血壓症狀會減少大腦血流供應,或許會對大腦造成永久性傷害。 研究首席作者美國約翰‧霍普金斯大學流行病學博士後研究員安德婭‧勞琳絲表示,對於中年人來說,雖然血壓下降只是暫時性現象,卻可能造成長遠影響。研究顯示,與中年沒有姿勢性低血壓者相比,中年有姿勢性低血壓的人,老年出現失智症風險上升約4成之多,目前醫界對失智症治療還是束手無策。 研究人員分析「社區居民動脈粥樣硬化風險研究」數據,這項研究是以美國4個社區15792名居民為研究對象,研究開始於1987年,當時這些居民年齡介於45歲到64歲,平均年齡54歲。研究人員特別針對其中11503名沒有冠心病、中風病史者做研究。 起身時血壓下降幅度過大 就要提高警覺 研究人員先請這些人躺20分鐘,再請他們起身、站起來,測量血壓。姿勢性低血壓是指突然起身時血壓收縮壓下降超過20mmHg,舒張壓則下降超過10mmHg,研究中703人,約6%的人有這種現象。 研究人員追蹤20年以上,結果發現,姿勢性低血壓患者往後出現失智症機率比其他人增加40%,出現認知功能下降風險也比一般人增加15%。勞琳絲表示,多了解哪些因素會增加失智症、認知功能下降風險,就可以找出高風險族群,這或許就能幫助擬定防治、介入策略,對於姿勢性低血壓這風險,未來很值得進一步探討、研究。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/news/article/31786/

(健康醫療網/記者關嘉慶報導) 「小王爺」陳麗麗日前因為腦溢血病逝,雖然她在近年因為腎衰竭得洗腎,而且還曾經中風,身體已持續崩塌;但是消息傳來,仍不免令人感到難過。心臟科醫師提醒,在寒冷的氣候下,尤其是有高血壓以及曾經中風的病人,一定要注意四大保命原則。 依循病人意願 平靜的往生 陳麗麗因飾演「小王爺」而聲名大噪;據了解,她在13日晚上氣溫驟降時,血壓飆到200多,並於隔日早上被119送到萬芳醫院,到院時已呈現昏迷狀態,經由該院檢查發現,腦溢血情況非常嚴重。由於陳麗麗生前曾要求「不氣切,不急救,不開刀」,因此其妹陳麗華決定讓姐姐平靜的往生。 四大保命原則:量血壓+服藥+保暖+限制鹽份攝取 台北榮總心臟內科主治醫師常敏之表示,有高血壓病史者平常一定要記得量測血壓,很多人吃藥控制的很好,但是寒流來,沒有量血壓,就容易發生腦中風事件;其次就是要記得服藥,還有身體保暖也很重要,因為寒冷對身體會產生刺激,出去碰到天氣寒冷,就很危險,而且天氣冷,在飲食上常會進補,多會吃得比較重口味,所以鹽份攝取也要注意,因為鹽吃多了,也是血壓飆高的原因之一。 高血壓、膽固醇、糖尿病、腎衰竭危險因子 尤其是陳麗麗不但曾經中風過,而且又有在洗腎,也是造成她容易發生腦溢血事件的重要因素。常敏之醫師指出,曾經發生心血管疾病,意味著血管已經被破壞,所以再次發病機率也會比一般人高,而腎衰竭也是血管硬化狹窄的危險因子;此外,高血壓、膽固醇、糖尿病也都是容易產生心血管疾病的危險因子,要特別小心。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/news/article/31820/

(健康醫療網/記者關嘉慶報導) 臉上為何總是會長痘子呢?有不少三、四十歲的女性會對於已過了青春期,卻仍然在臉上長滿了痘子而困擾不已,不但不知如何是好,也不知其原因為何;其實,這種所謂的成人痘,也是有其成因,而且可以獲得治療,並且也能在做好預防措施之下,避免成人痘上身。 角質增生、細菌感染、皮膚發炎以及荷爾蒙變化導致 美膚診所皮膚科主治醫師鄭惠文表示,所謂成人痘分成兩種,一種是25歲以上才長的痘痘,或是從青春期一直反覆發作且持續超過25歲還在繼續的痘痘;至於成人痘成因和青春痘很類似,例如角質增生、細菌感染、皮膚發炎反應以及荷爾蒙變化。 治療反應不如青春痘來得好 但是,成人痘和青春痘仍然有些差異性,鄭惠文醫師指出,一般成人痘的治療反應不如青春痘來得好,例如以治療青春痘的第一線口服抗生素與外用消炎藥,對於年輕人的青春痘會有幫助,但是治療成人痘的效果就沒有那麼好。 與壓力、情緒、保養品和化妝品有關 為什麼成人痘比較難治療?主要是因為成人痘有很多時候是和壓力、情緒與使用保養品和化妝品有關,所以成人痘與年輕人的青春痘在治療上也會有所不同,鄭惠文醫師進一步指出,雖然治療初期仍會給予消炎藥來改善,但由於治療效果反應有限,所以必須要根據不同時期,做不同處理。 要配合生活型態與保養狀態做治療 鄭惠文醫師解釋,對於成人痘的治療,還要根據臉部的實際狀態來處理,例如是否有粉刺或是毛囊發炎,且應依其生活型態、保養狀態做為治療參考,只要覺得粉刺很多,尚未有痘痘時就應該要處置,並要配合其生活型態與保養狀態來做治療。 外力硬擠會導致毛孔變大及發炎 有不少人會用手擠痘痘,或是自行用器械以及鼻貼來黏粉刺;對此,鄭惠文醫師都認為不宜。她說,用手擠痘痘會有細菌,用鼻貼黏粉刺也不建議,因為外力硬擠的方式,除了會導致毛孔變大,還有可能會發炎,所以仍應到皮膚科,由醫師來進行輔助性治療,用消毒過的器具以特殊手法來處理,有膿出現時甚至要做引流,並要配合做術後的修復。 不要吃高熱量與高升糖飲食 對於成人痘的預防;鄭惠文醫師建議,由於成人痘的發生有很多是內在因素,也有環境因素,以致治療反應不好,所以要做好預防措施。最好是能早點睡覺,情緒要放鬆,保養品應該要越單純越好,彩妝品也要越少越好,不要濃妝,並且不要吃高熱量與高升糖飲食(例如麵包、甜點等精緻澱粉類飲食),因為高升糖飲食會導致長痘痘,而且也要避免暴露在PM2.5環境下,才能減少成人痘的發生。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/news/article/31782/

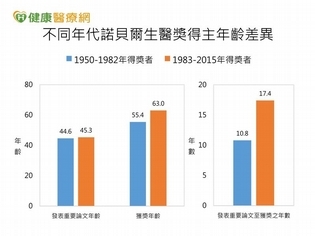

(健康醫療網/記者蘇湘雲報導) 在科學界、醫學界,獲得諾貝爾獎是最大肯定。不過《美國醫學會期刊》刊載一篇有趣研究顯示,諾貝爾醫學獎得主的年齡越來越年長,女性得獎者比例也越來越高。 諾貝爾得獎者 以歐美人士居多 研究人員將時間分成1950年至1982年、1983年至2015年兩段時間,分析這兩段時間的諾貝爾醫學獎得主特徵,從整體資料來看,近九成獲獎人來自北美洲、歐洲或澳洲,這些學者取得學位、博士後研究所在地也多在北美洲、歐洲或澳洲,僅有三名獲獎者在亞洲國家接受研究訓練,這三名得獎者都是在1983年至2015年間獲獎。 女性比率上升 得獎者年齡偏年長 與1950-1982年相比,1983-2015年的諾貝爾醫學獎得主中,女性比率提升。以得獎年齡來看,1983年至2015年獲獎者的平均年齡為63歲,之前平均55歲。 從統計數據上來看,兩段時期得獎者發表重要論文的年齡都是45歲。得獎者從發表重要論文到獲得諾貝爾獎肯定,1983-2015年得獎者平均花了17.4年,而1950-1982年得獎者平均只花10.8年,相差6.6年。 審核時間更長、更謹慎 研究學者分析,這種現象主要原因可能在於,醫學研究領域人才不斷增加,更重要的是,與過去相比,判斷重大研究的證據、標準有所提高,審核也更為謹慎,審核時間也跟著延長。 同樣分析諾貝爾得獎者資料,《英國廣播公司新聞》(BBC)將所有諾貝爾獎獎項逐一分析,發現除了和平獎,其他獎項得主皆有年齡上升趨勢,與這項研究結果不謀而合。由此可知,「台上一分鐘,台下十年功」,科學家、醫學家獲得諾貝爾獎肯定,除了需符合嚴謹標準,更需要時間的淬鍊與洗禮。 延伸閱讀 1) Redelmeier, R.J. & Naylor, C.D. Changes in Characteristics and Time to Recognition of Medical Scientists Awarded a Nobel Prize. JAMA, 316, 2043-44. 2) Dahlgreen, W. ( 2016, October 7) Why are Nobel Prize winners getting older? Retrieved January 17, 2017. http://www.bbc.com/news/science-environment-37578899 3) 資料出處:科技部補助「新媒體科普傳播實作計畫」執行團隊、科技大觀園(計畫編號MOST105-2515-S-006-008)補助產出 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/blog/article/31775/view/

(健康醫療網/記者蘇湘雲報導) 國外媒體常報導狗狗透過嗅覺幫主人及早揪出癌症、糖尿病的故事,狗狗除了可以緝毒、找炸彈,還可以找出腫瘤、糖尿病,現在說不定也能揪出致病菌。《英國醫學期刊》曾刊登研究,描述荷蘭一家醫學中心成功訓練米格魯辨識「困難梭狀桿菌」(Clostridium difficile)患者氣味,狗狗或許也能成為「緝菌犬」。 拖延確診 疫情容易擴大 困難梭狀桿菌是常見醫院院內感染菌,常導致嚴重腸胃症狀,及早確診、治療最能控制疾病蔓延,而一般檢驗至少需要一到兩天時間,患者從出現症狀到接受治療平均為2.8至7.7天,一旦拖延治療,疫情就可能擴大。 狗狗嗅覺好 有助找出困難梭狀桿菌潛在病例 狗的嗅覺比人類好上一百倍,科學家便想運用狗狗嗅覺能力,及早找出困難梭狀桿菌病例。荷蘭一家醫學中心團隊便訓練一隻2歲大米格魯嗅聞病患、病患檢體是否受感染。科學家先讓狗狗聞帶有病菌的木棒,再讓狗狗聞不同檢體,並以更稀濃度進行訓練,兩個月後,這隻名叫克里夫(Cliff)的米格魯一聞到困難梭狀桿菌病例,便會坐下或躺下。 狗狗對於困難梭狀桿菌檢體 敏感性100% 研究團隊設計重重關卡,在第一關,克里夫必須從100個糞便檢體辨認出其中50個困難梭狀桿菌感染檢體,克里夫成功找出50個病例,也辨識出另外47個沒有病菌檢體,剩下3個則不太確定答案。初步計算出狗狗對困難梭狀桿菌敏感性為100%,特異性約94%,很適合擔任篩檢工作。 在第二關,研究人員帶克里夫去病房,面對300位患者,其中30人為陽性,270人為陰性。克里夫依然交出亮眼成績:從30個病例辨識出25位,270位沒有得病的病患中,克里夫指出其中265名陰性病例,敏感度高達8成以上,特異性成績好一點,為98%。如果不確定的答案通通視為得病,敏感性為93%、97%。 患者沒腹瀉、沒檢體 狗狗就難以辨識 這個試驗仍有一些限制,約18-30%的患者雖感染困難梭狀桿菌,卻沒有腹瀉等症狀,也不見得有糞便檢體,米格魯因此聞不到這些味道。此外,狗狗巡房時,也容易受小孩子、食物與觸摸的干擾,導致準確性大受影響,或者像是長照機構,許多病患會彼此接觸,以致氣味混雜,不像臥床病人那麼容易辨識。 在未來 狗狗說不定可加入醫療團隊 透過狗狗快速篩選疑似感染困難梭狀桿菌病例,的確相當符合成本效益。不只困難梭狀桿菌感染,許多研究也指出,狗狗可以嗅出膀胱癌、肺癌、皮膚癌、攝護腺癌、卵巢癌與大腸癌等惡性腫瘤氣味,狗狗不只是人類忠實朋友,說不定往後還可以加入醫療團隊,幫助揪出病灶。 延伸閱讀 1) Bomers, M. K., van Agtmael, M. A., Luik, H., van Veen, M. C., Vandenbroucke-Grauls, C. M., & Smulders, Y. M. (2012). Using a dog’s superior olfactory sensitivity to identify Clostridium difficile in stools and patients: proof of principle study. BMJ, 345, e7396. 2) Oh, Y., Lee, Y., Heath, J., & Kim, M. (2015). Applications of animal biosensors: a review. IEEE Sensors Journal, 15(2), 637-645. 3) Angle, C., Waggoner, L. P., Ferrando, A., Haney, P., & Passler, T. (2016). Canine detection of the Volatilome: a review of implications for pathogen and disease detection. Frontiers in Veterinary Science, 3, 47. 4) 資料出處:科技部補助「新媒體科普傳播實作計畫」執行團隊、科技大觀園(計畫編號MOST105-2515-S-006-008)補助產出 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/blog/article/31772/view/

(健康醫療網/記者郭庚儒報導) 醫美科技不斷進步,目前正夯的皮秒雷射,可說是開啟醫美的新紀元,使得許多愛美人士趨之若鶩。醫師強調,皮秒雷射可改善6大肌膚問題,包括斑點、細紋、膚色暗沉、痘疤、膚色不均,以及去除刺青;尤其搭配蜂巢式聚焦陣列透鏡(俗稱蜂巢式透鏡)治療,完全無修復期,可作為定期保養肌膚的方式。 755皮秒雷射 掃斑效果極佳 一名46歲女性,臉頰滿是雀斑,皮膚細紋也很多,且膚色明顯暗沉;第一次治療同時接受755皮秒雷射取斑,以及755皮秒蜂巢式透鏡治療;一個月後,第二次只以755皮秒雷射治療,結果雀斑可說完全清除,皮膚皺紋量明顯下降,膚色變白且透亮,效果令她非常滿意。 高效光震盪波 震碎黑色素 皮膚科診所院長郭健軍表示,755皮秒雷射與傳統雷射的差別,在於速度、波長、疼痛感、副作用及修復期。755皮秒雷射的速度比奈秒快了1000倍,治療效果高出7倍,利用高效光震盪波的作用,達到震碎表皮黑色素斑點的目的,大幅降低熱效應傷害周圍組織,治療時也幾乎沒有疼痛感。 修復期短 無反黑副作用 郭健軍醫師舉例,以治療雀斑為例,使用755皮秒雷射取斑,4至5天內結痂可完全脫落,經過1到2次的療程,臉上就能變得乾淨;而傳統雷射除斑需進行5次以上,每次修復期需7至8天,也容易產生反黑的副作用。 蜂巢式透鏡治療 一次改善4大效果 郭健軍醫師強調,755皮秒雷射搭配特殊的蜂巢式透鏡治療,可將70%雷射能量,匯集聚焦到130個蜂巢式透鏡中央,再釋放出20倍以上能量進入真皮層,震盪皮下的膠原蛋白、彈力纖維,一次達到改善細紋、痘疤、膚質、膚色4大效果,治療過程無傷口,術後5至6小時皮膚泛紅即能消退,完全不影響隔日上妝。 郭健軍強調,蜂巢式透鏡治療 一次改善4大效果。 755皮秒雷射 具有台美雙認證 如何選擇皮秒雷射呢?郭健軍醫師認為,目前755皮秒雷射通過美國食品藥品監督管理局FDA及台灣衛福部雙認證。根據美國研究發現,連續3個月接受755皮秒雷射,經過半年後進行皮膚切片檢查,結果發現,膠原蛋白、彈力纖維仍維持在很不錯的狀態。他建議經濟許可者,可以755皮秒雷射作為每個月例行的肌膚保養方式。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/news/article/31768/

(健康醫療網/記者王喬萱報導) 顫抖、僵硬及行動緩慢等症狀,國人熟知的巴金森病(Parkinson Disease)發現至今已屆滿200年!隨著老年化海嘯來襲,長照議題備受關注,這項國內第二大神經退化性疾病的患者勢必隨之增加,照護需求提高。有鑑於此,醫界提早動起來,不僅在全球巴金森及動作障礙醫學領域深耕多年且成果卓越,台灣動作障礙學會將連續第三屆舉辦「台灣巴金森暨動作障礙疾病國際研討會(2017 TIC-PDMD)」,邀請來自英國、美國、德國、加拿大、紐西蘭、澳洲、日本、韓國、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、中國及台灣共58位國內外專家,分享其臨床經驗、最新的研究及治療,期能讓巴金森病醫療照護品質持續提升,同步把經驗傳承向下紮根。 巴金森病的發現與英國下午茶有關 英國醫師巴金森(James Parkinson)在每天例行的下午茶時間,開始觀察到一些行動不良、顫抖的運動者,並在1817年完成一篇相關論文,他描寫到6位病人,從身體某一部分不自主發抖,到肌力減退、走路開始身體向前彎曲,步伐由緩慢逐漸變成碎步、向前直衝,後來此種緩慢進行的身體退化疾病,被稱之為「巴金森病」,這也是全球首篇巴金森論文,發表至今剛好屆滿200周年。 好發於中老年 三大症狀警訊 台灣動作障礙學會理事長暨林口長庚醫院神經內科吳逸如教授表示,巴金森病是台灣第二常見的神經退化性疾病,好發於50到79歲中老年人,60歲以上盛行率約1%,平均每100人就有一人罹病。 吳逸如教授解釋,巴金森病最主要有三大臨床症狀,第一是四肢的顫抖(震顫)、第二是肌肉的僵硬、第三則是動作的緩慢。除此之外,病患也會合併一些非動作障礙的症狀,包括姿態性低血壓、睡眠障礙、頻尿、便秘、憂鬱、焦慮症或嗅覺異常等。由於每位病人所表現的症狀可能有其特殊性,需經專科醫師進行檢查並診斷。 醫病同心 長期抗戰 吳逸如教授指出,治療巴金森病是場長期抗戰,醫病關係如同夥伴也像朋友,從罹病心情的調適,到因焦慮、憂鬱或藥物副作用等問題,整個病程都得共同攜手面對,醫病關係也是影響治療成效的重要關鍵,不但醫病更要醫心。 據行政院國發會預估,台灣在兩年後將邁入高齡社會,巴金森患者勢必隨之增加,台灣動作障礙學會長期致力於舉辦學術活動、國際研討會,增加與國外專家學者的經驗交流,提高台灣在國際能見度,同步向下紮根教育年輕醫師,將來可接棒照顧這群患者。 國際交流經驗傳承 提升照護品質 吳逸如教授說,台灣於全球巴金森及動作障礙醫學領域有很傑出的成果,今年台灣動作障礙學會將於2017年3月17日至19日假台北國際會議中心舉辦「第三屆台灣巴金森暨動作障礙疾病國際研討會(2017 TIC-PDMD)」。與會者逾20國,相信將增加國內從事此醫學領域之醫事人員進修及擴展視野的機會,期許未來巴金森病醫療照護體系更加完整,讓病患可以得到更好的照護。 資料來源:健康醫療網http://www.healthnews.com.tw/blog/article/31732/view/

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu